スポンサーリンク

この広告は一定期間(1ヶ月以上)更新のないブログに表示されます。

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

ブログ記事の情報が古い場合がありますのでご注意下さい。

(ブログオーナーが新しい記事を投稿すると非表示になります。)

2017年12月09日

いろいろあって 2017年初夏~秋 後編

Ciao. spockです。

天気の週間予報に、雪のマークが並んでいますが、いよいよ冬らしくなってきましたねぇ。

今年は夏が短かった分、冬が長くなるんじゃないかと心配している今日この頃ですが、相手が自然ですから、どう足掻いたところで仕方がないんですけどね。

でもまぁ、雪があんまり降らなければいいなぁ、と思っているのは、オレだけではないんでしょうけど。

この前、東京の某ホテルのコンシェルジュから、団体のお客さんのランチコースの問合せがあって、20名でと言われたのだけれど、ウチでは16名までしか無理なのでお断りしたのだが、翌日、どうしてもそちらでとお客さんが言われるので16名での予約をお願いします、という電話が改めて入ったので、お受けすることになった。

その日は同業者である妹に手伝ってもらう事にして準備を進めていたのだが、前日の電話で、そのお客さんが海外からの方だと分かり、不思議に思って訊いてみた・・・・「ウチの事を、どうやって見つけられたのですか?」

すると、その答えが、「お客様の方から指定がありました。」

ウチのウェブサイトは日本語にしか対応していないのに、外国の人がどうやって調べたのだろうと不思議に思ったのだが、香港から来られたそのお客さんに訊いてみたところ、少し日本語のできる人がインターネットで調べてウチを見つけたとの事。

ウチに予約を入れて下さる方の中で、高山(及び飛騨地区)以外の方の比率は、ここ数年上がり続けて、今では8割を超えているんだけれど、その中に海外の方も入ってくるようになったとはねぇ。

いつも名古屋から来て下さるお客さん達から、「この店の真価は高山では理解されないんだから、早く名古屋へ出て来いよ。」って、以前から結構真剣に言われているんだけれど、これ以上高山の人の比率が下がるようであれば、考えなければならないのかもしれないなぁ。

ここでひとつお知らせです。

この夏にも行われた『TAKAYAMA DE KANPAI』の第2回が、現在行われています。

ウチは、参加店の中でも一番毛色が変わった店であるという自覚があったので、誰も投稿してくれないんじゃないかと心配していたのだけれど、投稿して下さった方がおられたので、今回も参加する事にしました。

今回は、さらに特典が増えているので、ぜひ写真を撮って投稿してみて下さい。

詳しい事は、こちらで。

さて、だいぶ間が空きましたが「いろいろあって 2017年初夏~秋 前編」に続く、後編です。

前編と同様に、Facebook にアップしたものを元に書いていますが、初出の文もあるので、Facebook で既読の方も読んでみて下さい。

おかげ様で、高山室内合奏団 第14回定期演奏会は、無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

予想していたより来場者数が伸びなかったのですが、アンケート用紙の回収率がかつてないほど高く、また、その多くがかなり踏み込んだ内容まで書かれていて、読んだ団員一同、本当にありがたく思いました。

今年は、演奏会に参加する団員の数が少なく、演奏面でも、運営面でも、財政面でも、かなり苦しい演奏会になり、また去年と同様に、指揮者が演奏会間近に入院するという、かなり綱渡り的な状況でしたが、多くの方々から協力を頂いた事で、なんとか乗り切る事ができました。

協力頂いた方々には、本当に感謝しております。

個人的にも、仕事が忙しくて練習に行けない事が多かったし、実行委員の仕事も遅れがちで、プログラムの挨拶文を書いて印刷所に送ったのが、本番の5日前という慌しさでした。

今回は、その練習中に、「選曲をミスったのではないか」という意見が出るほど難しい曲を選んだため、団員それぞれに、かなり苦労したと思いますが、その分、演奏会が終わった今、よくやったよなぁ、という充実感は、例年より強く感じますね。

指揮者に質問中

団員間での打ち合わせ

毎年参加してくれるエキストラの人達

指揮者、ステージマネージャー、コンサートマスター

リハーサル中

楽譜への書き込み

アンコール曲を練習する余裕がなかったため、今回は、アンコール無しになりましたが、その事は、お客さんにも解ってもらえたのではないかと思います。

3ヵ月後には、クリスマス ファミリーコンサートが控えているので、近々、その練習が始まります。

来年は、第15回という事で、特別な演奏会にしたいという気持ちはありますが、合奏団の転換期に来ている事も確かで、みんなで話し合って最良の道を探しながら、次のステップへ進んで行きたいと思っています。

今年は、夏らしい気候になりきらないうちに、秋になってしまいましたねぇ。

夏らしい事を何もしないうちに夏が終わってしまって、なんか悔しい!!

以前ここに、「夏のプールシーズンまでに身体を引き締め直そうって思っている」って書いたのだけれど、身体の方はそれなりに締まったものの、ヘンな天気のうえに、仕事や演奏会の練習で忙しくて、結局、プールには1回しか行けなかった。

1年ぶりの市民プールで泳いでみたら、全然思うように泳げない・・・・やっぱり、1年も間が空くとだめですねぇ。

で、その1回だけのプールでも身体は焼けたわけだけれど、前と後ろの焼け方が違っていて変・・・・もう1度プールへ焼きに行きたかったけど、行けそうになかったので、天気が良い日に、ウチの3階のバルコニーに寝っ転がって焼いてみたら、結構きれいに焼けたみたい。

その時に撮った画像を、以前書いた事に対する「まだ十分ではないけど一応ここまでは身体を引き締めたよ」、という結果報告としてアップするので、「そんなもの見たくないわ」という人はスルーしてね。

実のところ、この画像を Facebook にアップするのには、躊躇がなくもなかったのだけれど、普通じゃない事をやるのが身上のオレが躊躇しちゃダメだな、という気持ちと、iPad に入れていたこの画像を見た女性のお客さんが、「うわー、きれい」って言ってくれた事で、アップに踏み切ったわけ。

まぁ、無視されるか非難されるかだろうな、と思っていたのに、結果として、個人と店の両方で30人から「いいね」をもらえたのは意外だったのだが、こうして晒してしまった以上、これより体形を崩すことはできないし、来年はさらに身体を引き締めようと思っている。

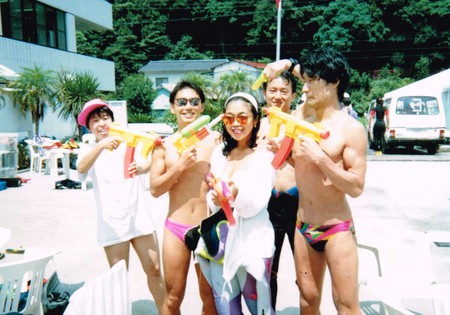

さて、この画像で穿いているのは、以前にも書いた MIZUNO の RQ-632 のウォーターポロ(通称ポロパン)で、赤と白の地に黄色のステッチが入っている。

実のところ、オレは若い頃から、赤と紫のものを身に着けた事が殆ど無かった。

何となく好みに合わなかったし、以前、自分に合う波長の色を調べた時も、赤と紫は全然合わなかった事もあって避けていたのだけれど、ここ2年ほどで「赤もいいよなぁ」って思うようになった。

これって、還暦を意識する歳になったからなのかなぁ。

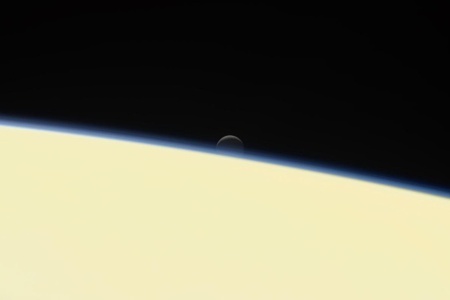

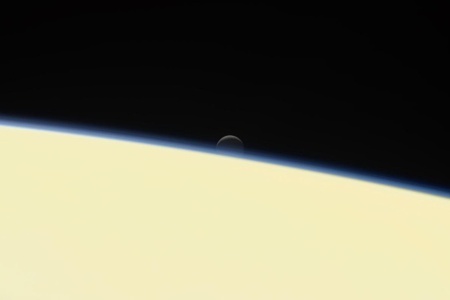

打ち上げ後、7年という長い時間をかけて土星に到達し、その後、当初の計画より9年も長い13年間続けられた周回探査では、50万枚近い画像と、635GBにおよぶ貴重なデータを送り続け、最後は土星に突入して燃え尽きた、土星探査機『カッシーニ』

最後に送られてきた画像を見ながら、その健気さに、目がうるうるしてしまった。

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/092000358/

20年前といえば、Power Macintosh がG3になる前であり、Windows95 の時代だったわけだけれど、そんな時代の、今と比べれば遥かに遅く、容量も小さい機械を使って、必死にデータを送り続けた カッシーニ。

カッシーニから切り離されてタイタンに着陸した、惑星探査機『ホイヘンス プローブ』と共に「健気」という言葉しか思いつかない。

そういえば7年前、3年間も行方不明になりながら、補助エンジンを使って地球に帰って来た『はやぶさ』の時も、最後は燃え尽きてしまって、その映像を見ながら、目がうるうるしたものだが、(その時に書いたブログ http://lafenice.hida-ch.com/e209922.html を読み返すと、些か気恥ずかしく思うほど感動していたみたい)、今回のカッシーニは、全く見えないところで、大気の組成データを予定より30秒も長く送信しながら消滅していった事を思うと、はやぶさの時以上にうるうるしてしまう。(子供の頃から感傷的だったのでね)

34億ドルと、20年の歳月を費やしたカッシーニのミッションも終わり、現在、木星を探査している『ジュノー』も、来年には木星に突入して消滅してしまう。

寂しくなるなぁ・・・・

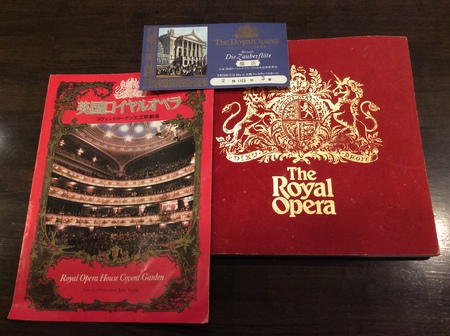

9月25日って、オレにとっては、ある意味、記念日みたいな日。

17年前のこの日に、母方の祖母が100歳を目前に亡くなった事もあって、余計に忘れられない日になったのだが、1979年のこの日が、生まれて初めてオペラを観に行った日だった。

コヴェントガーデン 王立歌劇場の引越し公演で、演目はモーツァルトの『魔笛』、会場は大阪中之島のフェスティバルホール。

この時、隣の席に座っていたのは、当時付き合っていた1歳年下のえっちゃん・・・・音大の声楽科に通いながら店のレジのアルバイトに来ていた、すごくきれいな子で、狙っていた先輩も多かったのだけれど、音楽の、それもオペラの話ができるのはオレだけだったから、それをきっかけに付き合い始めたわけ。

魔笛を観に行こう、って誘ってパンフレットを見せた時、一番安い席なら行ける、って言われたのだけれど、当然安い席は売り切れているはずなので、「オレがひとりで高い席で観るより2人で一緒に観るほうが絶対に楽しいから、差額はオレが出す」と言って、OKをもらった。

まぁ、19歳のオレにしてみれば、精一杯の背伸びだったのかも。

で、ティケットを買いにいったら、当然、高い席しか残っていなくて、あちこち探してみたけど買える値段の席はなく、ふと思いついて、予約を受け付けていた事務所に電話してみたら、なんとか買えるB席が2枚だけ残っているというので、昼の休憩時間に大阪まで買いに行ってきた。(昼メシも食べずに飛び出していって、帰ってきてからティケットを買ってきたと言ったら、みんな呆れていたけど)

今でこそ『魔笛』は、『バラの騎士』『ラ ボエーム』『イル トロヴァトーレ』と並んで最も好きなオペラのひとつなんだけれど、当時は大雑把なあらすじくらいしか知らなかったので、対訳書を買ってきて大体のやりとりを頭に叩き込み、当日に備えた。

調理師学校の入学式と卒業式がフェスティバルホールで行われたので、ホールの事や行き方は分かっていたけれど、オペラを観に行くなんてのは初めての事なので、どんな格好で行ったらいいのかも分からなかったのだけれど、結局は卒業式の時に着たスーツで行った・・・・と思う。

自分の事はあまり憶えていないのだが、えっちゃんが白い小さな模様の入った紺のワンピースを着ていた事や、ロングヘヤーを編みこんでいて、メガネがかけれないって言っていた事をハッキリと憶えている。

で、肝心の演奏については、初めてのオペラだった事もあって、ハッキリとは憶えていない。

ただ、パパゲーノを歌ったトーマス アレンが芸達者で、随所で笑わせてくれた。

特に憶えているのは、3人の侍女が殺した大蛇に気がついた時の驚き方・・・・あんな自然な驚き方は、実演、VTR共に、その後に観たどの上演でも、お目にかかった事がない。

後に手に入れた、バイエルン国立歌劇場での公演のレーザーディスクで、この時と全く同じエファーディング演出の舞台を観る事ができて、あの時の感動を思い出すことができるのだが、ただ、誰もが『魔笛』の中で一番楽しみにしているであろう『パパパの2重唱』を、タミーノとパミーナの試練の場の前に移動させた事だけは、許し難い暴挙だと思う。

で、この日の公演の最後、カーテンコールが終わったところで、オーケストラが Happy birthday to you. を演奏し始めた。

この日は、指揮者のコーリン デイヴィスの誕生日だったのだが、そんな事も、この日を忘れ難いものにしているのだろうな。

公演が終わった後、北新地まで歩いて、当時、イタリア料理の人気店だった『ジジ』で食事をして、神戸に帰ってきたのだけれど、まぁ、これがオレの10代最後の大イヴェントだった事は間違いない。

その後もいろいろあったけど、付き合いは続き、オレが東京へ移ってからは、えっちゃんが仕事で東京へ来た時に、朝、仕事の前に彼女の泊まっているホテルに行って、一緒に朝食を食べたりもしていたけれど、神戸の地震の後に電話で話したのを最後に、音信不通。

おそらく彼女も、オレと同様に結婚はしていないと思う。

まぁ、お互い、そういう生き方の人間なんだろうな。

いつか会う事があるなら、お互いにいい歳の取り方ができたな、って言えるようになっていたい。

10月10日の昼、ランチコースを予約して来られた方と食後に話をした時に、「祭だという事を知らずに来たのだけれど、今から見に行くのならどこがいいですか?」と訊かれた。

2時近くになっていたので、八幡神社へ行っても見るものはないだろうと判断し、「3時から下一通りで布袋台がからくりをやるので、今から行けばいい場所で見る事ができると思いますよ」と答えると、そういうのに興味があるので行くとの事。

下一之町への行き方を説明したところで、そのお客さんから名刺を渡され、挨拶された。

郡上で店をやっておられる同業者の方で、お客さんから「高山のラ フェニーチェ」という名前をよく聞くので、以前からすごく気になっていたんです、と言われた。

まぁ、同業者にそう言われるのは、うれしいものですね。

で、そのお客さんをお見送りした後、オレも下一之町へ布袋台のからくりを見に行った。

毎年、布袋台を屋台蔵に入れる前に、下一通りでからくりを披露するのだが、人でごった返す八幡神社の境内よりも、ずっと落ち着いて観る事ができるので、毎年観に行く事にしているわけです。

ランチの営業を終えて、昼メシをかっ込んで、下一通りまで走って行ったら、2時50分・・・・開演まで10分。

もう、布袋台の前には、びっしりと人だかりができている。

屋台の横、からくりがぎりぎり見えるところに陣取って、反対側を見ると、三味線や太鼓を構えた人達が並んで座っている・・・・今年の伴奏は生演奏だったのだと気がついた。

伴奏を生でやるのは何年ぶりかな。

小さい子供が屋台の上段に立ち、開演を告げると、からくりが始まった。

生伴奏の影響もあったのか、実にスムースに進んでいく・・・・今までに見た中でも、ベスト3に入るくらいの出来だったのではないかな。

唐子が布袋さんの肩と手に乗る時、唐子の首を動かすための「噛み合わせ」が、ほぼ一発でピッタリ嵌ったのが見ていて分かったくらいだから。

数年前にからくりの練習を見せてもらった時、当時の『綾元』(リーダー)の鍋島勝雄さんに話を聞かせてもらったのだが、その時に、「からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人もいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。」って言われた事をハッキリと憶えている。

でも、今回のからくりは、そんな事を気にするまでもないほどに上手く行ったんじゃないかと思う。

そんなすごいからくりを見て、終演後に気持ちよく下一通りを歩いていたのだが、鍋島さんの前で奥さんと目があったので挨拶したら、「お茶を飲んでいって」と言われた。

ありがたく頂く事にして、店内の椅子に座ろうとしたら、「あなたにはお抹茶を出してあげるから座敷へ上がって」と言われ、準備を始められたので、恐縮しつつ座敷に上がらせてもらった。

初めに『栗よせ』が、続いて、きれいに泡のたった抹茶が出てきたが、どちらも本当に美味かった。

向かいに奥さんが座って、例によって音楽の話が始まったのだが、その後、話が八幡祭の起源の事になり、そういう分野は得意なので、いろいろと話していたわけです。

で、八幡祭が10月の9日と10日になったのはオレが小学校の3年の時だったから、来年でちょうど50年になるなぁ・・・・という事は、初めて祭に屋台が登場した事が文献に書かれた享保3年から、来年でちょうど300年になるんだな、なんて話をしていたら、布袋台のからくり人形が運び込まれてきた。

ここで、それぞれの人形や器財が箱に入れられて、その後、屋台蔵に仕舞われ、来年の祭りまで眠りにつく。

今年は4月にもからくりの上演があったので、その分ゆっくりと休んでね、って思いながらお暇してきた。

で、その後、市役所の人と話をした時に、屋台の登場から300年の事を訊いてみたら、今年の春に大々的な行事をやったのでお金も残ってないし、特に何かをやる予定はない、という答えだったが、それだったら、創建300年を迎える神馬台や仙人台などの屋台だけでも、なにか記念行事をするべきなんじゃないかと思うのだが・・・・

高山市文化協会 ワンコインシアターの『オケ老人』を観てきた。

開演時間に間に合わなければ諦めるつもりでいたのだが、ランチの予約が早く終わったので、文化会館まで、半分走り、半分歩いて行ったら、着いたのが開演1分前。

顔見知りの職員の人に「ギリギリでしたね」って言われた。

思っていた以上に来場者は多く、空いた席を探して座ると、すぐに上映開始。

コメディー映画という事もあって、随所で笑い声があがる・・・・こういう雰囲気もいいもんだねぇ。

映画の内容を一言で言えば、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』の老人版と言ったところだが、一番の違いは、最後のパフォーマンスが「吹き替え」という事で、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』では、出演者本人たちによるパフォーマンスが見せ場だったわけだが、流石にオーケストラは無理だという事だろう。

オレ自身が合奏団で演奏していて、そんな事ができるわけがないのはよく分かっているので、逆に割り切って観る事ができたんじゃないかと思うし、ストーリーも十分楽しめた。

日本人にとって、「みんなで何かを作り上げる事」って、一番感動できる事だと思うのだけれど、この映画は、そのツボにピッタリはまっているんじゃないかな。

『スウィングガールズ』を観て、自分も演奏したくなって楽器を買った人が結構多くいたそうだが(その後続ける事ができたかどうかは別だが)、この『オケ老人』を観て、同じように思った人もいるんじゃないかな。

出口の前に、「高山室内合奏団 団員募集中」というポスターを貼っておけばよかったなって、映画を観ながら思う事しきり・・・・

でも、周りの人達も楽しんでいるのが分かる雰囲気の中で観る映画は、本当にいいものだな。

映画館で観る事ができなかった『ウォーターボーイズ』を、こういう雰囲気の中で観てみたいと心底思う。

いつか是非、できるなら6月か7月に、このワンコインシアターで『ウォーターボーイズ』をやって下さい。

夜中に、台風21号による強風が吹き荒れた23日の朝、家の玄関を出ると、こんな状態になっていた。

外へ出て、周りを見てみると、お隣にも。

まぁ、仕方がないんで、不燃物のゴミ箱に入れたけど・・・・

昼の営業が終わった後、3階のバルコニーに出てみたら、ここにもあった。

どこから飛んできたんだろうと思いながら、ふと見ると・・・・あった!!

右端と、左側の手前半分が吹き飛んでいる。

で、これがどこかというと、上で既出の、オレの裸体が写っている画像の左上の隅っこに見える、近所の家の物干しだった。

ここ ↓

この家の方は、高齢のため、自分の力で物干しに上がる事も出来ないそうなので、このままにしておくしかなさそう。

でも、なんか寂しいですね。

(後になって分かったのだが、このブログを投稿した時には、もう亡くなられていたそうだ。 合掌 )

ウチの町内(総和町1丁目)は、オレが子供の頃は飲み屋街だったけど、いつの間にか食べ物屋の町になっていて、そのうちに『グルメタウン総和一』なんて名前で売り出したらどうかと思っているくらいなんだけれど、思いつくまま挙げてみても、これだけある。

居酒屋・・・・あんらく亭、ヒダやんさ、樽平、こうぼう

寿司・・・・松喜すし

割烹・和食・・・・真山、かめ吉、ぞん家、やました、さくら

中華そば・・・・なかつぼ、麺屋とと

ステーキハウス・・・・ワンポンド

焼肉・・・・山武

フランス料理・・・・ビストロ ミュー

イタリア料理・・・・ラ フェニーチェ

高山市の中でも、これだけいろんな種類の食べ物を食べられる店が揃っている町は他にない。

ただ、問題なのは、店をやっているだけで、そこには住んでいないところが多い事。

年寄りが多いこともあって、誰も住まなくなった『空き家』が多く、それを借りて店をやっている人が多いわけなんですが、以前、町内会長をやった時、飛騨総社の祭礼の出仕についての話し合いで、宮司さんから「一番心配しているのは総和町1丁目なんですよ」って言われたくらい、年寄りの多い町内なんですよね。

独身で子供のいないオレがこんな事を言うのもなんだが、一番多かった頃の半分以下になってしまった町内の世帯数を、少しでも増やしていかなければ、って痛切に思います。

まぁ、そのためにも、少しでもウチの店をはやらせて続けていかなければならないし、ここに住んで商売をやっていく人を増やして、共存共栄でやっていく事が重要だと思いますね。

町内の人達にも、働きかけようか。

お客さんと話している時に、「やっぱりイタリアって、いいところですか?」って訊かれる事が結構ある。

そういう時には、「神経質な人には薦められないけど、何かあっても、イタ公のやる事はこんなもの、って笑える人だったら、絶対に楽しめるよ」って答えます。

まぁ、実際にそのとおりなんだけれど、とにかく、ちょっとした事にいちいちイライラしていたら、何も進まないのがイタリアなんですよね。

日本にいても、イタリアの製品を使うときに、それを痛感する事が結構ある。

ウチで前菜と一緒にお出しするグリッシーニは、トリノ産のものなんだけれど、一応、きちんとパックされている・・・・筈なんだけど、まぁ、なんと言うか、やっぱりイタリアの製品だなぁ、と実感する事が多い。

小分けされてパック詰めされたものが、さらに大きい袋に入って送られてくるわけなのだが、グラム数で表示されているので、入っている量は間違いないと思う。

でも、その小分けされたパックの内容量がバラバラで、見ただけでも全然違うのが分かる事もあるくらいだし、過去に一度だけ、中身がカラのパックが入っていた事もある。

こっちも慣れたもので、特に腹を立てる事もなく、イタ公のやる事だからなぁ、って思って見てますけどね。

先日、袋からパックを取り出そうとしたら、カラのパックが出てきたので、「うゎー、久しぶりに見たよ」って思いながらもうひとつ取り出そうとしたら、きちんと封がされてなくて、中身が全部出てしまった。

流石にこの時は、思わずムッとしてしまったのだけれど、まだまだ修行が足りませんなぁ。

次はまた、『いろいろあって 冬編』で。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

天気の週間予報に、雪のマークが並んでいますが、いよいよ冬らしくなってきましたねぇ。

今年は夏が短かった分、冬が長くなるんじゃないかと心配している今日この頃ですが、相手が自然ですから、どう足掻いたところで仕方がないんですけどね。

でもまぁ、雪があんまり降らなければいいなぁ、と思っているのは、オレだけではないんでしょうけど。

この前、東京の某ホテルのコンシェルジュから、団体のお客さんのランチコースの問合せがあって、20名でと言われたのだけれど、ウチでは16名までしか無理なのでお断りしたのだが、翌日、どうしてもそちらでとお客さんが言われるので16名での予約をお願いします、という電話が改めて入ったので、お受けすることになった。

その日は同業者である妹に手伝ってもらう事にして準備を進めていたのだが、前日の電話で、そのお客さんが海外からの方だと分かり、不思議に思って訊いてみた・・・・「ウチの事を、どうやって見つけられたのですか?」

すると、その答えが、「お客様の方から指定がありました。」

ウチのウェブサイトは日本語にしか対応していないのに、外国の人がどうやって調べたのだろうと不思議に思ったのだが、香港から来られたそのお客さんに訊いてみたところ、少し日本語のできる人がインターネットで調べてウチを見つけたとの事。

ウチに予約を入れて下さる方の中で、高山(及び飛騨地区)以外の方の比率は、ここ数年上がり続けて、今では8割を超えているんだけれど、その中に海外の方も入ってくるようになったとはねぇ。

いつも名古屋から来て下さるお客さん達から、「この店の真価は高山では理解されないんだから、早く名古屋へ出て来いよ。」って、以前から結構真剣に言われているんだけれど、これ以上高山の人の比率が下がるようであれば、考えなければならないのかもしれないなぁ。

ここでひとつお知らせです。

この夏にも行われた『TAKAYAMA DE KANPAI』の第2回が、現在行われています。

ウチは、参加店の中でも一番毛色が変わった店であるという自覚があったので、誰も投稿してくれないんじゃないかと心配していたのだけれど、投稿して下さった方がおられたので、今回も参加する事にしました。

今回は、さらに特典が増えているので、ぜひ写真を撮って投稿してみて下さい。

詳しい事は、こちらで。

さて、だいぶ間が空きましたが「いろいろあって 2017年初夏~秋 前編」に続く、後編です。

前編と同様に、Facebook にアップしたものを元に書いていますが、初出の文もあるので、Facebook で既読の方も読んでみて下さい。

おかげ様で、高山室内合奏団 第14回定期演奏会は、無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

予想していたより来場者数が伸びなかったのですが、アンケート用紙の回収率がかつてないほど高く、また、その多くがかなり踏み込んだ内容まで書かれていて、読んだ団員一同、本当にありがたく思いました。

今年は、演奏会に参加する団員の数が少なく、演奏面でも、運営面でも、財政面でも、かなり苦しい演奏会になり、また去年と同様に、指揮者が演奏会間近に入院するという、かなり綱渡り的な状況でしたが、多くの方々から協力を頂いた事で、なんとか乗り切る事ができました。

協力頂いた方々には、本当に感謝しております。

個人的にも、仕事が忙しくて練習に行けない事が多かったし、実行委員の仕事も遅れがちで、プログラムの挨拶文を書いて印刷所に送ったのが、本番の5日前という慌しさでした。

今回は、その練習中に、「選曲をミスったのではないか」という意見が出るほど難しい曲を選んだため、団員それぞれに、かなり苦労したと思いますが、その分、演奏会が終わった今、よくやったよなぁ、という充実感は、例年より強く感じますね。

指揮者に質問中

団員間での打ち合わせ

毎年参加してくれるエキストラの人達

指揮者、ステージマネージャー、コンサートマスター

リハーサル中

楽譜への書き込み

アンコール曲を練習する余裕がなかったため、今回は、アンコール無しになりましたが、その事は、お客さんにも解ってもらえたのではないかと思います。

3ヵ月後には、クリスマス ファミリーコンサートが控えているので、近々、その練習が始まります。

来年は、第15回という事で、特別な演奏会にしたいという気持ちはありますが、合奏団の転換期に来ている事も確かで、みんなで話し合って最良の道を探しながら、次のステップへ進んで行きたいと思っています。

今年は、夏らしい気候になりきらないうちに、秋になってしまいましたねぇ。

夏らしい事を何もしないうちに夏が終わってしまって、なんか悔しい!!

以前ここに、「夏のプールシーズンまでに身体を引き締め直そうって思っている」って書いたのだけれど、身体の方はそれなりに締まったものの、ヘンな天気のうえに、仕事や演奏会の練習で忙しくて、結局、プールには1回しか行けなかった。

1年ぶりの市民プールで泳いでみたら、全然思うように泳げない・・・・やっぱり、1年も間が空くとだめですねぇ。

で、その1回だけのプールでも身体は焼けたわけだけれど、前と後ろの焼け方が違っていて変・・・・もう1度プールへ焼きに行きたかったけど、行けそうになかったので、天気が良い日に、ウチの3階のバルコニーに寝っ転がって焼いてみたら、結構きれいに焼けたみたい。

その時に撮った画像を、以前書いた事に対する「まだ十分ではないけど一応ここまでは身体を引き締めたよ」、という結果報告としてアップするので、「そんなもの見たくないわ」という人はスルーしてね。

実のところ、この画像を Facebook にアップするのには、躊躇がなくもなかったのだけれど、普通じゃない事をやるのが身上のオレが躊躇しちゃダメだな、という気持ちと、iPad に入れていたこの画像を見た女性のお客さんが、「うわー、きれい」って言ってくれた事で、アップに踏み切ったわけ。

まぁ、無視されるか非難されるかだろうな、と思っていたのに、結果として、個人と店の両方で30人から「いいね」をもらえたのは意外だったのだが、こうして晒してしまった以上、これより体形を崩すことはできないし、来年はさらに身体を引き締めようと思っている。

さて、この画像で穿いているのは、以前にも書いた MIZUNO の RQ-632 のウォーターポロ(通称ポロパン)で、赤と白の地に黄色のステッチが入っている。

実のところ、オレは若い頃から、赤と紫のものを身に着けた事が殆ど無かった。

何となく好みに合わなかったし、以前、自分に合う波長の色を調べた時も、赤と紫は全然合わなかった事もあって避けていたのだけれど、ここ2年ほどで「赤もいいよなぁ」って思うようになった。

これって、還暦を意識する歳になったからなのかなぁ。

打ち上げ後、7年という長い時間をかけて土星に到達し、その後、当初の計画より9年も長い13年間続けられた周回探査では、50万枚近い画像と、635GBにおよぶ貴重なデータを送り続け、最後は土星に突入して燃え尽きた、土星探査機『カッシーニ』

最後に送られてきた画像を見ながら、その健気さに、目がうるうるしてしまった。

http://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/092000358/

20年前といえば、Power Macintosh がG3になる前であり、Windows95 の時代だったわけだけれど、そんな時代の、今と比べれば遥かに遅く、容量も小さい機械を使って、必死にデータを送り続けた カッシーニ。

カッシーニから切り離されてタイタンに着陸した、惑星探査機『ホイヘンス プローブ』と共に「健気」という言葉しか思いつかない。

そういえば7年前、3年間も行方不明になりながら、補助エンジンを使って地球に帰って来た『はやぶさ』の時も、最後は燃え尽きてしまって、その映像を見ながら、目がうるうるしたものだが、(その時に書いたブログ http://lafenice.hida-ch.com/e209922.html を読み返すと、些か気恥ずかしく思うほど感動していたみたい)、今回のカッシーニは、全く見えないところで、大気の組成データを予定より30秒も長く送信しながら消滅していった事を思うと、はやぶさの時以上にうるうるしてしまう。(子供の頃から感傷的だったのでね)

34億ドルと、20年の歳月を費やしたカッシーニのミッションも終わり、現在、木星を探査している『ジュノー』も、来年には木星に突入して消滅してしまう。

寂しくなるなぁ・・・・

9月25日って、オレにとっては、ある意味、記念日みたいな日。

17年前のこの日に、母方の祖母が100歳を目前に亡くなった事もあって、余計に忘れられない日になったのだが、1979年のこの日が、生まれて初めてオペラを観に行った日だった。

コヴェントガーデン 王立歌劇場の引越し公演で、演目はモーツァルトの『魔笛』、会場は大阪中之島のフェスティバルホール。

この時、隣の席に座っていたのは、当時付き合っていた1歳年下のえっちゃん・・・・音大の声楽科に通いながら店のレジのアルバイトに来ていた、すごくきれいな子で、狙っていた先輩も多かったのだけれど、音楽の、それもオペラの話ができるのはオレだけだったから、それをきっかけに付き合い始めたわけ。

魔笛を観に行こう、って誘ってパンフレットを見せた時、一番安い席なら行ける、って言われたのだけれど、当然安い席は売り切れているはずなので、「オレがひとりで高い席で観るより2人で一緒に観るほうが絶対に楽しいから、差額はオレが出す」と言って、OKをもらった。

まぁ、19歳のオレにしてみれば、精一杯の背伸びだったのかも。

で、ティケットを買いにいったら、当然、高い席しか残っていなくて、あちこち探してみたけど買える値段の席はなく、ふと思いついて、予約を受け付けていた事務所に電話してみたら、なんとか買えるB席が2枚だけ残っているというので、昼の休憩時間に大阪まで買いに行ってきた。(昼メシも食べずに飛び出していって、帰ってきてからティケットを買ってきたと言ったら、みんな呆れていたけど)

今でこそ『魔笛』は、『バラの騎士』『ラ ボエーム』『イル トロヴァトーレ』と並んで最も好きなオペラのひとつなんだけれど、当時は大雑把なあらすじくらいしか知らなかったので、対訳書を買ってきて大体のやりとりを頭に叩き込み、当日に備えた。

調理師学校の入学式と卒業式がフェスティバルホールで行われたので、ホールの事や行き方は分かっていたけれど、オペラを観に行くなんてのは初めての事なので、どんな格好で行ったらいいのかも分からなかったのだけれど、結局は卒業式の時に着たスーツで行った・・・・と思う。

自分の事はあまり憶えていないのだが、えっちゃんが白い小さな模様の入った紺のワンピースを着ていた事や、ロングヘヤーを編みこんでいて、メガネがかけれないって言っていた事をハッキリと憶えている。

で、肝心の演奏については、初めてのオペラだった事もあって、ハッキリとは憶えていない。

ただ、パパゲーノを歌ったトーマス アレンが芸達者で、随所で笑わせてくれた。

特に憶えているのは、3人の侍女が殺した大蛇に気がついた時の驚き方・・・・あんな自然な驚き方は、実演、VTR共に、その後に観たどの上演でも、お目にかかった事がない。

後に手に入れた、バイエルン国立歌劇場での公演のレーザーディスクで、この時と全く同じエファーディング演出の舞台を観る事ができて、あの時の感動を思い出すことができるのだが、ただ、誰もが『魔笛』の中で一番楽しみにしているであろう『パパパの2重唱』を、タミーノとパミーナの試練の場の前に移動させた事だけは、許し難い暴挙だと思う。

で、この日の公演の最後、カーテンコールが終わったところで、オーケストラが Happy birthday to you. を演奏し始めた。

この日は、指揮者のコーリン デイヴィスの誕生日だったのだが、そんな事も、この日を忘れ難いものにしているのだろうな。

公演が終わった後、北新地まで歩いて、当時、イタリア料理の人気店だった『ジジ』で食事をして、神戸に帰ってきたのだけれど、まぁ、これがオレの10代最後の大イヴェントだった事は間違いない。

その後もいろいろあったけど、付き合いは続き、オレが東京へ移ってからは、えっちゃんが仕事で東京へ来た時に、朝、仕事の前に彼女の泊まっているホテルに行って、一緒に朝食を食べたりもしていたけれど、神戸の地震の後に電話で話したのを最後に、音信不通。

おそらく彼女も、オレと同様に結婚はしていないと思う。

まぁ、お互い、そういう生き方の人間なんだろうな。

いつか会う事があるなら、お互いにいい歳の取り方ができたな、って言えるようになっていたい。

10月10日の昼、ランチコースを予約して来られた方と食後に話をした時に、「祭だという事を知らずに来たのだけれど、今から見に行くのならどこがいいですか?」と訊かれた。

2時近くになっていたので、八幡神社へ行っても見るものはないだろうと判断し、「3時から下一通りで布袋台がからくりをやるので、今から行けばいい場所で見る事ができると思いますよ」と答えると、そういうのに興味があるので行くとの事。

下一之町への行き方を説明したところで、そのお客さんから名刺を渡され、挨拶された。

郡上で店をやっておられる同業者の方で、お客さんから「高山のラ フェニーチェ」という名前をよく聞くので、以前からすごく気になっていたんです、と言われた。

まぁ、同業者にそう言われるのは、うれしいものですね。

で、そのお客さんをお見送りした後、オレも下一之町へ布袋台のからくりを見に行った。

毎年、布袋台を屋台蔵に入れる前に、下一通りでからくりを披露するのだが、人でごった返す八幡神社の境内よりも、ずっと落ち着いて観る事ができるので、毎年観に行く事にしているわけです。

ランチの営業を終えて、昼メシをかっ込んで、下一通りまで走って行ったら、2時50分・・・・開演まで10分。

もう、布袋台の前には、びっしりと人だかりができている。

屋台の横、からくりがぎりぎり見えるところに陣取って、反対側を見ると、三味線や太鼓を構えた人達が並んで座っている・・・・今年の伴奏は生演奏だったのだと気がついた。

伴奏を生でやるのは何年ぶりかな。

小さい子供が屋台の上段に立ち、開演を告げると、からくりが始まった。

生伴奏の影響もあったのか、実にスムースに進んでいく・・・・今までに見た中でも、ベスト3に入るくらいの出来だったのではないかな。

唐子が布袋さんの肩と手に乗る時、唐子の首を動かすための「噛み合わせ」が、ほぼ一発でピッタリ嵌ったのが見ていて分かったくらいだから。

数年前にからくりの練習を見せてもらった時、当時の『綾元』(リーダー)の鍋島勝雄さんに話を聞かせてもらったのだが、その時に、「からくりを見に来る人の中には、失敗する事を期待している人もいる筈だから、上手くいっている時でも、わざと動かなくなったように見せる事もある。」って言われた事をハッキリと憶えている。

でも、今回のからくりは、そんな事を気にするまでもないほどに上手く行ったんじゃないかと思う。

そんなすごいからくりを見て、終演後に気持ちよく下一通りを歩いていたのだが、鍋島さんの前で奥さんと目があったので挨拶したら、「お茶を飲んでいって」と言われた。

ありがたく頂く事にして、店内の椅子に座ろうとしたら、「あなたにはお抹茶を出してあげるから座敷へ上がって」と言われ、準備を始められたので、恐縮しつつ座敷に上がらせてもらった。

初めに『栗よせ』が、続いて、きれいに泡のたった抹茶が出てきたが、どちらも本当に美味かった。

向かいに奥さんが座って、例によって音楽の話が始まったのだが、その後、話が八幡祭の起源の事になり、そういう分野は得意なので、いろいろと話していたわけです。

で、八幡祭が10月の9日と10日になったのはオレが小学校の3年の時だったから、来年でちょうど50年になるなぁ・・・・という事は、初めて祭に屋台が登場した事が文献に書かれた享保3年から、来年でちょうど300年になるんだな、なんて話をしていたら、布袋台のからくり人形が運び込まれてきた。

ここで、それぞれの人形や器財が箱に入れられて、その後、屋台蔵に仕舞われ、来年の祭りまで眠りにつく。

今年は4月にもからくりの上演があったので、その分ゆっくりと休んでね、って思いながらお暇してきた。

で、その後、市役所の人と話をした時に、屋台の登場から300年の事を訊いてみたら、今年の春に大々的な行事をやったのでお金も残ってないし、特に何かをやる予定はない、という答えだったが、それだったら、創建300年を迎える神馬台や仙人台などの屋台だけでも、なにか記念行事をするべきなんじゃないかと思うのだが・・・・

高山市文化協会 ワンコインシアターの『オケ老人』を観てきた。

開演時間に間に合わなければ諦めるつもりでいたのだが、ランチの予約が早く終わったので、文化会館まで、半分走り、半分歩いて行ったら、着いたのが開演1分前。

顔見知りの職員の人に「ギリギリでしたね」って言われた。

思っていた以上に来場者は多く、空いた席を探して座ると、すぐに上映開始。

コメディー映画という事もあって、随所で笑い声があがる・・・・こういう雰囲気もいいもんだねぇ。

映画の内容を一言で言えば、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』の老人版と言ったところだが、一番の違いは、最後のパフォーマンスが「吹き替え」という事で、『ウォーターボーイズ』や『スウィングガールズ』では、出演者本人たちによるパフォーマンスが見せ場だったわけだが、流石にオーケストラは無理だという事だろう。

オレ自身が合奏団で演奏していて、そんな事ができるわけがないのはよく分かっているので、逆に割り切って観る事ができたんじゃないかと思うし、ストーリーも十分楽しめた。

日本人にとって、「みんなで何かを作り上げる事」って、一番感動できる事だと思うのだけれど、この映画は、そのツボにピッタリはまっているんじゃないかな。

『スウィングガールズ』を観て、自分も演奏したくなって楽器を買った人が結構多くいたそうだが(その後続ける事ができたかどうかは別だが)、この『オケ老人』を観て、同じように思った人もいるんじゃないかな。

出口の前に、「高山室内合奏団 団員募集中」というポスターを貼っておけばよかったなって、映画を観ながら思う事しきり・・・・

でも、周りの人達も楽しんでいるのが分かる雰囲気の中で観る映画は、本当にいいものだな。

映画館で観る事ができなかった『ウォーターボーイズ』を、こういう雰囲気の中で観てみたいと心底思う。

いつか是非、できるなら6月か7月に、このワンコインシアターで『ウォーターボーイズ』をやって下さい。

夜中に、台風21号による強風が吹き荒れた23日の朝、家の玄関を出ると、こんな状態になっていた。

外へ出て、周りを見てみると、お隣にも。

まぁ、仕方がないんで、不燃物のゴミ箱に入れたけど・・・・

昼の営業が終わった後、3階のバルコニーに出てみたら、ここにもあった。

どこから飛んできたんだろうと思いながら、ふと見ると・・・・あった!!

右端と、左側の手前半分が吹き飛んでいる。

で、これがどこかというと、上で既出の、オレの裸体が写っている画像の左上の隅っこに見える、近所の家の物干しだった。

ここ ↓

この家の方は、高齢のため、自分の力で物干しに上がる事も出来ないそうなので、このままにしておくしかなさそう。

でも、なんか寂しいですね。

(後になって分かったのだが、このブログを投稿した時には、もう亡くなられていたそうだ。 合掌 )

ウチの町内(総和町1丁目)は、オレが子供の頃は飲み屋街だったけど、いつの間にか食べ物屋の町になっていて、そのうちに『グルメタウン総和一』なんて名前で売り出したらどうかと思っているくらいなんだけれど、思いつくまま挙げてみても、これだけある。

居酒屋・・・・あんらく亭、ヒダやんさ、樽平、こうぼう

寿司・・・・松喜すし

割烹・和食・・・・真山、かめ吉、ぞん家、やました、さくら

中華そば・・・・なかつぼ、麺屋とと

ステーキハウス・・・・ワンポンド

焼肉・・・・山武

フランス料理・・・・ビストロ ミュー

イタリア料理・・・・ラ フェニーチェ

高山市の中でも、これだけいろんな種類の食べ物を食べられる店が揃っている町は他にない。

ただ、問題なのは、店をやっているだけで、そこには住んでいないところが多い事。

年寄りが多いこともあって、誰も住まなくなった『空き家』が多く、それを借りて店をやっている人が多いわけなんですが、以前、町内会長をやった時、飛騨総社の祭礼の出仕についての話し合いで、宮司さんから「一番心配しているのは総和町1丁目なんですよ」って言われたくらい、年寄りの多い町内なんですよね。

独身で子供のいないオレがこんな事を言うのもなんだが、一番多かった頃の半分以下になってしまった町内の世帯数を、少しでも増やしていかなければ、って痛切に思います。

まぁ、そのためにも、少しでもウチの店をはやらせて続けていかなければならないし、ここに住んで商売をやっていく人を増やして、共存共栄でやっていく事が重要だと思いますね。

町内の人達にも、働きかけようか。

お客さんと話している時に、「やっぱりイタリアって、いいところですか?」って訊かれる事が結構ある。

そういう時には、「神経質な人には薦められないけど、何かあっても、イタ公のやる事はこんなもの、って笑える人だったら、絶対に楽しめるよ」って答えます。

まぁ、実際にそのとおりなんだけれど、とにかく、ちょっとした事にいちいちイライラしていたら、何も進まないのがイタリアなんですよね。

日本にいても、イタリアの製品を使うときに、それを痛感する事が結構ある。

ウチで前菜と一緒にお出しするグリッシーニは、トリノ産のものなんだけれど、一応、きちんとパックされている・・・・筈なんだけど、まぁ、なんと言うか、やっぱりイタリアの製品だなぁ、と実感する事が多い。

小分けされてパック詰めされたものが、さらに大きい袋に入って送られてくるわけなのだが、グラム数で表示されているので、入っている量は間違いないと思う。

でも、その小分けされたパックの内容量がバラバラで、見ただけでも全然違うのが分かる事もあるくらいだし、過去に一度だけ、中身がカラのパックが入っていた事もある。

こっちも慣れたもので、特に腹を立てる事もなく、イタ公のやる事だからなぁ、って思って見てますけどね。

先日、袋からパックを取り出そうとしたら、カラのパックが出てきたので、「うゎー、久しぶりに見たよ」って思いながらもうひとつ取り出そうとしたら、きちんと封がされてなくて、中身が全部出てしまった。

流石にこの時は、思わずムッとしてしまったのだけれど、まだまだ修行が足りませんなぁ。

次はまた、『いろいろあって 冬編』で。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

2017年10月03日

いろいろあって 2017年初夏~秋 前編

Ciao. spockです。

もう10月かぁ・・・・

毎日、バタバタとすごしているうちに、朝晩もめっきり涼しくなり、月日の経つのは速いなぁ、ってしみじみ思います。

この夏は、ヘンな天気が続き、夏らしい事がなにもできないうちに終わってしまい、欲求不満気味・・・・9月に入ってからは天気のいい日が多かったけれど、こんな天気が8月に続けばよかったのにって、ずーっと思ってました。

北朝鮮の不穏な動きや、解散総選挙で浮き足立つ政界など、おかしな空気が流れ続けた9月も終わりましたが、そんな中でも感動した出来事は、土星探査機『カッシーニ』のミッション終了でした。

20年にわたって、膨大な画像と貴重なデータを地球に送り続けたカッシーニも、燃料切れ直前に土星に突入し、大気の組成データを送信しながら消滅・・・・最後に送られてきた画像を見ながら、目をうるうるさせてしまった。(この事は、このブログの後編で詳しく書きますが)

なかなか以前のような長い文章を書くヒマがなく、このブログの更新も滞り気味ですが、今回は、Facebook に書いたものを元にいろいろ書き加え、また、Facebook には書いていない文章も加えてまとめてみました。

結構長くなったので、前編と後編に分けてアップしますが。

Facebook を見てもらっている方には、もう読んだ、って言われるかもしれませんが、初めて書いた文も結構あるので、もう一度読んでもらうのもいいのではないかと・・・・

さて、本文に入る前に、ひとつお知らせです。

昨年に引き続き、大人のための音楽会 Viva La Musica Ⅱ が、12月23日(祝) 15:30から ホテル アソシア 3階 天翔の間 で開催されます。

アコースティック楽器の演奏か声楽であれば、始めて間もない方からヴェテランまで、どなたでも参加して頂けます。

コンサート終了後は、ラ フェニーチェで懇親会が行われます。

懇親会は自由参加で、懇親会のみの参加もOKですが、どちらも10月10日までに申し込んで下さい。

もう8割方埋まっているようなので、お早めにどうぞ。

問合せ、申込みは、細江音楽教室 34-6796 まで。

では、本文に戻って、5月の話から。

5月4日、飛騨総社の祭礼に出仕のため、ランチを休業して、行列の旗持ちをしてきました。

8年前に、裃を着て警固に出た事はあったけど、今回は歩くだけでなく、旗を持たなければならないので、班長さんから、「大変な役でほんとに申し訳ないな」って言われていたのだけれど、大事な氏神様の事ですから。

もっとも、実際にやってみたら、それほど大変でもなかった、というのが本当のところなんですけどね。

指定の時間にお隣の霊雲寺へ行くと、世話係りのオバチャン達が待ち構えていて、着付けやら何やら、すべてやってもらえた。

さらしを輪にしたものを首からかけて、そこに旗の棹の先を引っ掛けるようにしてくれたので、これならそれほどしんどい事はないなと思ったしだい。

行列が出発するまで、結構時間があったので、飛騨総社の境内で、世話係のおじさんと話をしていたのだが、過去のいろんな話や裏話を聞かせてもらった上で行き着くのは、人口減少と高齢化の中で今後の祭をどう維持していくのか、という事。

今回、オレが持った旗は、端の方が結構擦り切れていたのだが、この旗を1本新調するだけでも、数十万円かかるそうだ。

オレが子供の頃、飛騨総社の祭行列の長さは大変なものだったが、それが今は半分くらいしかないんじゃないだろうか。

昔に比べ、人も減ったし使えるカネも減ったという事なのだが、なんか寂しいよなぁ。

オレが持つ『朱雀旗』の位置は、神輿の右前。

旗自体はそれほど重いものでもないし、首からかけた晒の輪に引っ掛けるので、重労働というわけではないのだけど、風が吹くと煽られて大変です。

出発すると、結構ペースが速くて、前を歩いている雅楽の人達が、「えらい速いな」と言っているのが聞こえたけど、あまりのんびり進むよりはいいんじゃないかと思って歩いていたのだが、全体の3分の1を過ぎたくらいのところで、後ろから、役員のリボンを付けた裃のおっちゃんが来て、「位置がおかしい」って言い始めた。

そのおっちゃんは正しい事を言っているのだろうし、言っている事はよく分かる・・・・でも、今初めて聞く事だし、あんまりにも上から目線の言い方だったので、思わず言ってしまった。

「そこまで言うんなら、あんたがスピードを調整して位置を合わせればいいやろ。オレたちは、こんな事をやるのは初めてやし、いきなりそんな事を聞かされて、すぐにできるわけがないやろが。」

そのおっちゃんは、一瞬口ごもった後、「ここの係は何をしとるんや」って言いながら、後ろの方へ戻って行った。

で、その後も行列は進み、もうじき角を曲がるという時、さっきのおっちゃんが来て、今度はまったく穏やかな口調で、「次の角を曲がると急に風が強くなるんで、旗を持っている人は煽られんように注意して」と言った。

へー、このおっちゃん、こんなふうに言えるんや、と思って見ていたら、むこうもオレの視線に気がついて、まぁ、『目は口ほどにものを言う』という事か、「危ないと思ったら、旗は倒してもいいからね」とも言ってくれた。

オレは、目上の人に対しては、一応は敬意を表すことにしているんだけれど、時々、こういう事をやってしまうんだよなぁ。

まぁ、自分のやった事は間違っていない、という確信があるけど、でもやっぱり、まわりの雰囲気を悪くするような事は、できればしたくない。

で、その後、日進木工で休憩に入り、他の分隊との時間調整もあって、1時間以上も待たなければならなかったのだけれど、そこを出発する少し前に、そのおっちゃんが話しかけてきて、この辺りは昔から風の強いところで、祭りの行列はいつも大変だった、というような話を、ニコニコとしながら話してくれて、オレもそういう話を聞くのが好きなので、質問しながら聞いていたのだが、まぁ、結果オーライという事かな。

その他にも、行列の中のあるグループの先頭の2人が、趣味の話に熱中してだんだん遅れるようになってきたので、速く進むように言ったら、露骨に嫌そうな顔をされて、その後は完全無視されたけど、スムースに進むようになったので、それで正解だったと思う。(そんなヤツとお友達になる気もないし)

その後、他の分隊と合流して、御旅所での祝詞や獅子舞、闘鶏楽など、結構な時間がかかったけど、5時前には飛騨総社に戻り、無事役目を終了する事ができた。

次にやるのは、何年後になるんだろうな。

以前、ランチに来られた若い女性のグループと話をしていた時、何の話からだったか忘れたが、「オレ、いくつに見える?」って訊いたら、「42歳」って言われて、なんか嬉しかったんだけれど、実際のところ、還暦を意識する歳になると、身体のあちこちに不具合が出てくるのは仕方がない事なんだろうな。

中でも一番痛切に感じるのは『老眼』ですね。

20代の初めの頃、40歳で新聞を読むのに老眼鏡をかけていた先輩から、「目がいいと早く老眼になるぞ」って、よく言われたものだが、視力検査ではいつも1.5か2.0だったオレも、老眼が始まるのが早かったし、速く進んだのだと思う。

だからスマートフォンを使うのも難儀で、以前 iPhone 4s を2年間使ったけど、その後はガラケーと iPad の2台持ち・・・・その iPad でも、拡大しないと見難いのだから大変です。

そんなわけで、前回の投稿から画像のサイズを大きくしたのだけれど、今回からは更に大きくしたので、老眼の人でも見やすくなったんじゃないかと・・・・

で、去年の12月に受けた市の検診で、前立腺癌に関して「要精密検査」という連絡が来たので、1月に精密検査を受けたのだが、今まで病院には全く縁が無く、点滴すら打った事のなかったオレにとって、人生初のCTと点滴、それにMRIの体験をした。

これであと経験してないのは入院だけだなぁ、なんて思っていたのだが、3月に検査の結果を訊きに行った時、問題はなさそうだけれど直接細胞を取り出して検査してみますか、と言われたので、お願いしたら、一晩入院する必要があると言われ、ついに人生初の入院を経験する事になるのかぁ、って思っていたわけです。

と同時に、ここで無入院記録も終わりかぁ、っていう気持ちもあったんですけどね。

で、ゴールデン ウィーク明けに、入院の準備をして病院に行き、最初に血液検査を受けたのだが、その結果を見た先生が、「これなら大丈夫でしょう、今日はもういいですよ。8月にもう一度検査しましょう。」って・・・・

結局、入院する事無く帰って来たわけだけれど、3月からゴールデン ウィークまでの、あの気持ちはなんだったんだろう。

でも、このまま人生が終わる時まで入院を経験する事無く過ごせたら、それは幸せな事なんだろうな、って思いますね。

以前、『ウォーターボーイズ』のDVDを見て「夏までに身体を引き締め直そう」って思っている、と書いたのだけれど、夏のプールシーズンまで2ヵ月となった5月の中旬・・・・始めましたよ。

インターネットで検索した中から、「これは効きそう」と思ったエクササイズを4つ、毎晩寝る前にやる事にした。

慣れるに従って、同じエクササイズをどんどんハードにしていく予定でいたのだが、インターネットで調べると、いろいろ効きそうなエクササイズが出てくるので、実際にやってみて効きそうなものと入れ替えながらやってみた。

どこまで効果があるのかは未知数だけれど、何とかプールに行く時期には間に合うんじゃないかと思ってやっていたわけ。

まぁ、こんな事をわざわざ公言したのも、そうする事で自分にプレッシャーをかけていたわけなんだけど・・・・

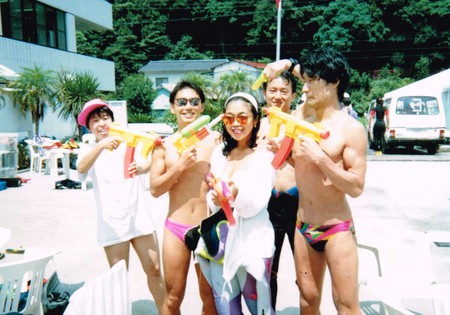

ふと思い出して探してみたら、23年前の夏、西伊豆の土肥へダイヴィングに行った時に、THE101のプール横のセンターテラスで撮った写真が出てきた。

そこに写っているのは、30代前半の自分の身体。

週に3日、赤坂のティップネスに通って、ウエイトトレーニングと水泳をしていた時期なので、きれいに腹筋が割れている。

実を言うと、その当時、この写真を見るまで、自分の腹筋が割れている事に気がつかなかったくらいなので、今考えると、それほど真剣にやっていたわけではなかったのかもしれない。

だから、その写真を見て、その頃の事を思いながら、イメージトレーニングをしていたわけですよ。

まぁ、何とかなるだろう、って。

もっとも、お客さんにはメチャメチャカロリーの高い料理を出しておいて、自分だけシェイプアップするのも、チョッと気が引けますがね。

で、その結果がどうなったかは、近日公開予定の、このブログの後編で見てもらう事にしましょう。

(そんなものは見たくない、という人はスルーして下さい)

毎年、ジャガイモが新物に替わると、水分が多すぎて美味くないので、水分が落ち着くまでニョッキを作るのを止めるのだけれど、それから少し遅れて、真赤なトマトが出回るようになると、入れ替わりに作り始めるのが、トマト入りカルボナーラ。

オレ自身、他所の店で見た事がないので、イタリアでも、ごく限られたところでしか作られていないのだと思う。

一般的なカルボナーラに比べても、味付けはシンプルそのもの。

でも、トマトの旨味が加わる事で、本当に美味くなる。

「普通のカルボナーラより好き」と言われる事が多いけど、オレ自身も、こっちの方がずっと好きです。

去年、料理の出張講習会をやった時も、これがすごく好評だったし。

真赤なトマトが出回る時期だけの『季節限定メニュー』なんだけれど、これを作り始めると、夏が近づいている事を実感します。

キリッと冷やした白ワインを合わせると最高ですよ。

うれしい再会ができた。

スポーツが大嫌いだったオレが、雑誌『ターザン』の取材を受けた事をきっかけに、スポーツにのめりこみ始めた事は、5年も前に『人生を変えた出来事』というタイトルの超長編ブログに書いたのだけれど、まず最初に始めたのが、ウェイトトレーニングと水泳だった。

ウェイトトレーニングに関しては、マシンを買って、自室でやっていたのだけれど、水泳はプールに行かない事には始まらないので、電話帳で三ノ宮から行きやすいスウィミングスクールをいくつか探し、実際に電話で問い合わせてみて、ここにしようと決めたのが『本山スポーツセンター』だった。

三ノ宮から阪神電車で青木まで行き、そこから10分ほど歩くと、本山スポーツセンターはあった。

1986年の秋に行き始めてから、1991年の6月に東京へ行くまで、4年半と少し、週1回の休みの日の夜はたいてい行っていたので、今考えると、本当に真面目に通ったよなぁ、って思う。

休みの日に風邪で熱を出した時も、夜、プールで泳いで来たら、次の朝には熱が引いていたし、イタリアから帰って来た時も、その足でプールに行って泳ぎ、時差ボケを直したし、当時は健康管理のためにプールに行っていたように思える。

で、その本山スポーツセンターのスウィミングスクールで、初期の水慣れから、クロール、バック、ブレストストローク、バタフライと、時間はかかったけれど、泳げるようになるのが楽しかったし、一緒に習っている仲間や、教えてもらうコーチとのフランクな雰囲気が、オレにはすごく合っていたんだと思う。

で、そのコーチには、センターの社員の人と、大学の水泳部員がアルバイトでやっている人がいたのだが、年齢が近い事もあって、水泳部員のコーチから指導を受ける事が多かった。

だから、そういう若いコーチに無理矢理お願いして、センターの水泳のVTRをダヴィングしてもらった事もあったし、そういう関係は良好だったと思う。

オレが東京へ行く事になり、その事は一応みんなには話してあったのだけれど、最後に行くときには、ちゃんとお礼と挨拶をしようと思っていたのに、最後の週に急な用事が入って行けなくなり、みんなに挨拶もできないまま東京へ行ってしまった事が、その後もずーっと心に引っ掛かっていた。

で、5月のある日、ディナーの予約の電話が入ったのだが、日時や内容など、一通り聞き終わったところで、そのお客さんからこう言われた。

「本山スポーツセンターで、アルバイトで水泳のコーチをやっていた者なんですけど・・・・」

オレは一瞬、頭が混乱したね・・・・オレがここで店をやっている事なんか、分かるはずがないんだから。

思わず「どうして分かったの?」って訊いたのだけれど、説明されて納得した。

高山に旅行する事になったので、どこで食事をしようかと探していて、ウチのウェブサイトを見た時に、オレの写真の横顔から、『あの』西野さんに間違いない、と思ったそうだ。

よく顔も名前も憶えていてくれたよなぁ、って感動しましたね。

予約の当日は、お土産を用意して待っていた・・・・で、26年ぶりの再会。

とにかく料理を食べてもらって、デザートも食べ終わったところで、昔の話に花を咲かせた。

まぁ、こういう時って、あぁ、そんな事もあったよなぁ、って話が結構出てくるもので、30年前に戻ったような時間を楽しむ事ができました。

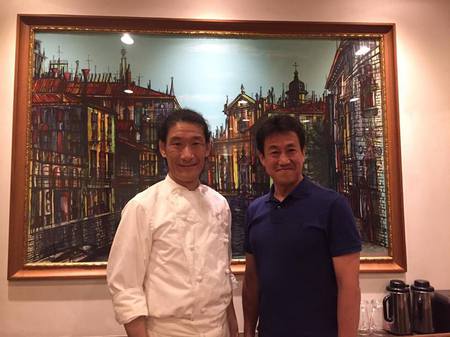

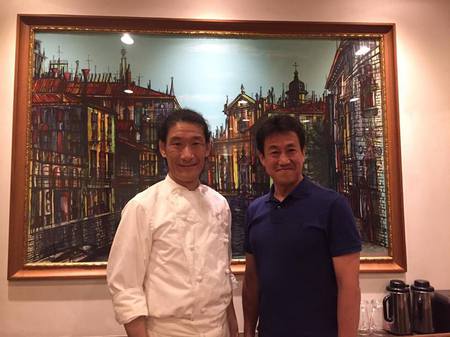

最後に絵の前で記念撮影。

コーチ、本当にありがとうございました。

また来て下さいね。

ヨーロッパの食文化を、映画『スウィングガールズ』に出てきたセリフ風に言うと、こんなふうになる。

「ヨーロッパの食文化は2種類に分けられる。オリーヴ・ワイン文化と、バター・ビール文化だ。」

ところが、北のバター・ビール文化と、南のオリーヴ・ワイン文化の境目にある北イタリアは、その中間とも言うべき、バター・ワイン文化なんですよ。

だから、料理に合わせるには、基本的にワインをお勧めするけれど、バターを多用する料理なので、ビールを合わせるのも悪くないと思う。

ただし、こってりとした料理が多いので、濃厚なビールでないと負けてしまう。

なので、ウチでは『ブラウマイスター』の生をお出ししているわけなのだけれど、これは本当に美味いビールだと思います。

生ビールは、クラスに注ぐ事で商品になるわけですから、注ぎ方はもちろんの事、グラスの状態やサーヴァーのメンテナンスなど、気を遣う点が多いのだけれど、ウチではビールの劣化を防ぐため、樽ごとビールを冷やす、樽冷却式のビールサーヴァーを使っています。

この方式のサーヴァーは、現在では手に入らないそうで、きちんとメンテナンスをしてもらいながら、大切に使っているのですが、この前、ビールが通るホースを新しいものに取り換えてもらったら、なぜか泡の出方が変わってしまい、メンテナンス担当の人にいろいろやってもらったけれど、どうしても納得のいく泡にはならなかった。

先日、その担当の人が、廃棄されたサーヴァーの中から部品を探し出してきれいに磨き上げ、ウチのサーヴァーの部品と交換して、ホースを内径の小さいものに取り換えてくれたら、以前よりもきめの細かい、クリームのような泡が出るようになった。

本当にありがたい事です。

最高の状態のブラウマイスター〈生〉を、ぜひ料理に合わせて飲んでみて下さい。(カウンターで、生ハムやチーズをつまみに飲むのもいいですよ)

ただし、ビールの泡は油に弱いので、飲む前に唇の油を拭き取ることをお忘れなく!!

TAKAYAMA DE KANPAI

高山で乾杯~!

面白い企画なので、参加させてもらいました。

結構な数の店が参加されてますが、その中でもウチは、一番毛色の変わった店なんじゃないかと・・・・

まぁ、ウチの場合、乾杯しながら騒ぐ店ではないし、料理の見た目も素っ気ないし・・・・でも、そういう店が参加している方が、敢えてそういう店を選ぶ楽しさがあって面白いでしょう。

とにかく、楽しんでもらえればいいとは思っていたのだけれど、だれも投稿してくれなかったらどうしよう、と思っていた事も確か。

でも、3名の方が投稿してくださったので良かった。

ウチが紹介されたページは今後も残るそうなので、そちらも見てもらえればいいかと。

おかげ様で、『ラ フェニーチェ 12周年感謝パーティー』は、30名のお客さんに来て頂き、食べて飲んで頂いて、無事終える事ができました。

今年は、常連のお客さんと、世話になっている方に限って声をかけさせてもらったのだけれど、遠くは大分から、わざわざこのパーティーのために来て下さった方もあり、本当にありがたく思っています。

例によって、オレはひたすら料理を作っていたので、料理を出した後は、すべてお客さん任せなのですが、それでもキチンとパーティーが成り立ってしまうのが、ウチのお客さんのすごいところ。

改めて、ウチのお客さんのレヴェルの高さに感心してしまいました。

今回お出しした料理は、次の通りです。

生ハム、サラミ、コッパの盛り合わせ

魚介類のサラダ ニース風

グリーンアスパラのミラノ風

温野菜の焦がしバターソース

カポナータ

パルマ風リゾット

ホウレン草入りラザーニェのボローニャ風

スパゲッティ エトナ風ミートソース

手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース

ペンネリガーテの4種チーズソース

スズキの岩塩包み焼き

タイのモンテカルロ風バターソース

オマールと魚介類のワイン蒸し

鶏の魔女風鉄板焼き

ローマ風サルティンボッカ

野菜サラダ トマトドレッシング

パンナコッタ

あと2品ほど用意していたのですが、もう食べられないと言われたので、ここでストップしました。

写真を撮っているヒマがなかったので、料理の画像はなし。

調理場から撮った写真も何枚かあったのだけれど、なぜかピントが合ってなくて、その中でもまともなのがコレ。

まぁ、雰囲気は分かると思いますが・・・・

今年は、例年に比べ、花をもってきて下さった方が少なかったけれど、その代わり、ワインや酒を持ってきて下さった方が多く、それはそれでうれしいものですね。

来年、13周年のパーティーができるように、また1年頑張ってやっていきたいと思っています。

13年目に入ったラ フェニーチェを、これからもよろしくお願いします。

8月の6日と7日は、毎年恒例の『しもいち通りの七夕まつり』・・・・残念な事に今年は、台風接近のため2日目が中止になり、6日だけの営業になりましたが、多くの方に来て頂き、本当に楽しくやらせてもらいました。

途中で急な雨に降られて「もう終わりか」と思ったのに、その後も途切れる事無くお客さんが来て下さった事は、本当にありがたかったですね。

ブラウマイスター、ワイン、スプマンテ、ランブルスコ、イタリアンカクテルetcと、他所では絶対に飲めないであろうものを取り揃えてやっているわけですが、毎年わざわざ、ブラウマイスターを飲みに来て下さる方も何人かみえるし、目の前でカクテルを作るのを喜んで見てくれるお客さんも多いので、年々、メニューが増えていますけどね。

今年はすぐ隣で、初参加の飛騨乃キッチンさんが営業されましたが(FBでは友達になっていたのに、お会いするのは初めてでしたが)、いろいろ話をしながら営業できて、楽しかったです。

飛騨乃キッチンさんは、9時前には完売されてましたが、ウチも土日だった去年よりは少なかったものの、予想以上に売れました。

もう1日やりたかったなぁ、というのが本当のところですが、相手が自然では仕方がない・・・・まぁ、1日楽しませてもらった事で、良しとしておきましょう。

中田酒店の中田祐一君が、営業中の画像をアップしてくれたので、シェアさせてもらいましたが、よく雰囲気がとらえられていますね。

https://www.facebook.com/nakadasaketen/posts/906658882818764

毎年ここでは、パーカにフットボールパンツを組合わせた、オレの定番スタイルでやっているのだけれど、夫妻で今回初めて覗きに来てくれた、ウチの常連で高名なミュージシャンの浦田恵司さん(日本のシンセサイザープログラミングの第一人者で、奥さんは歌手のAZAMIさん)に、「勝ちゃん、今日は面白いスタイルだね」と言われたので、「ミック ジャガーも、こんなスタイルでステージに立っていたでしょう」って答えたら、「確かに」って納得されていた。

毎年、この七夕が終わると、夏が半分終わったな、って思うのだけれど、今年は夏らしい事を、まだ何もやってない・・・・今度晴れたら、プールだな。

長くなったので、続きは「後編」で。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

もう10月かぁ・・・・

毎日、バタバタとすごしているうちに、朝晩もめっきり涼しくなり、月日の経つのは速いなぁ、ってしみじみ思います。

この夏は、ヘンな天気が続き、夏らしい事がなにもできないうちに終わってしまい、欲求不満気味・・・・9月に入ってからは天気のいい日が多かったけれど、こんな天気が8月に続けばよかったのにって、ずーっと思ってました。

北朝鮮の不穏な動きや、解散総選挙で浮き足立つ政界など、おかしな空気が流れ続けた9月も終わりましたが、そんな中でも感動した出来事は、土星探査機『カッシーニ』のミッション終了でした。

20年にわたって、膨大な画像と貴重なデータを地球に送り続けたカッシーニも、燃料切れ直前に土星に突入し、大気の組成データを送信しながら消滅・・・・最後に送られてきた画像を見ながら、目をうるうるさせてしまった。(この事は、このブログの後編で詳しく書きますが)

なかなか以前のような長い文章を書くヒマがなく、このブログの更新も滞り気味ですが、今回は、Facebook に書いたものを元にいろいろ書き加え、また、Facebook には書いていない文章も加えてまとめてみました。

結構長くなったので、前編と後編に分けてアップしますが。

Facebook を見てもらっている方には、もう読んだ、って言われるかもしれませんが、初めて書いた文も結構あるので、もう一度読んでもらうのもいいのではないかと・・・・

さて、本文に入る前に、ひとつお知らせです。

昨年に引き続き、大人のための音楽会 Viva La Musica Ⅱ が、12月23日(祝) 15:30から ホテル アソシア 3階 天翔の間 で開催されます。

アコースティック楽器の演奏か声楽であれば、始めて間もない方からヴェテランまで、どなたでも参加して頂けます。

コンサート終了後は、ラ フェニーチェで懇親会が行われます。

懇親会は自由参加で、懇親会のみの参加もOKですが、どちらも10月10日までに申し込んで下さい。

もう8割方埋まっているようなので、お早めにどうぞ。

問合せ、申込みは、細江音楽教室 34-6796 まで。

では、本文に戻って、5月の話から。

5月4日、飛騨総社の祭礼に出仕のため、ランチを休業して、行列の旗持ちをしてきました。

8年前に、裃を着て警固に出た事はあったけど、今回は歩くだけでなく、旗を持たなければならないので、班長さんから、「大変な役でほんとに申し訳ないな」って言われていたのだけれど、大事な氏神様の事ですから。

もっとも、実際にやってみたら、それほど大変でもなかった、というのが本当のところなんですけどね。

指定の時間にお隣の霊雲寺へ行くと、世話係りのオバチャン達が待ち構えていて、着付けやら何やら、すべてやってもらえた。

さらしを輪にしたものを首からかけて、そこに旗の棹の先を引っ掛けるようにしてくれたので、これならそれほどしんどい事はないなと思ったしだい。

行列が出発するまで、結構時間があったので、飛騨総社の境内で、世話係のおじさんと話をしていたのだが、過去のいろんな話や裏話を聞かせてもらった上で行き着くのは、人口減少と高齢化の中で今後の祭をどう維持していくのか、という事。

今回、オレが持った旗は、端の方が結構擦り切れていたのだが、この旗を1本新調するだけでも、数十万円かかるそうだ。

オレが子供の頃、飛騨総社の祭行列の長さは大変なものだったが、それが今は半分くらいしかないんじゃないだろうか。

昔に比べ、人も減ったし使えるカネも減ったという事なのだが、なんか寂しいよなぁ。

オレが持つ『朱雀旗』の位置は、神輿の右前。

旗自体はそれほど重いものでもないし、首からかけた晒の輪に引っ掛けるので、重労働というわけではないのだけど、風が吹くと煽られて大変です。

出発すると、結構ペースが速くて、前を歩いている雅楽の人達が、「えらい速いな」と言っているのが聞こえたけど、あまりのんびり進むよりはいいんじゃないかと思って歩いていたのだが、全体の3分の1を過ぎたくらいのところで、後ろから、役員のリボンを付けた裃のおっちゃんが来て、「位置がおかしい」って言い始めた。

そのおっちゃんは正しい事を言っているのだろうし、言っている事はよく分かる・・・・でも、今初めて聞く事だし、あんまりにも上から目線の言い方だったので、思わず言ってしまった。

「そこまで言うんなら、あんたがスピードを調整して位置を合わせればいいやろ。オレたちは、こんな事をやるのは初めてやし、いきなりそんな事を聞かされて、すぐにできるわけがないやろが。」

そのおっちゃんは、一瞬口ごもった後、「ここの係は何をしとるんや」って言いながら、後ろの方へ戻って行った。

で、その後も行列は進み、もうじき角を曲がるという時、さっきのおっちゃんが来て、今度はまったく穏やかな口調で、「次の角を曲がると急に風が強くなるんで、旗を持っている人は煽られんように注意して」と言った。

へー、このおっちゃん、こんなふうに言えるんや、と思って見ていたら、むこうもオレの視線に気がついて、まぁ、『目は口ほどにものを言う』という事か、「危ないと思ったら、旗は倒してもいいからね」とも言ってくれた。

オレは、目上の人に対しては、一応は敬意を表すことにしているんだけれど、時々、こういう事をやってしまうんだよなぁ。

まぁ、自分のやった事は間違っていない、という確信があるけど、でもやっぱり、まわりの雰囲気を悪くするような事は、できればしたくない。

で、その後、日進木工で休憩に入り、他の分隊との時間調整もあって、1時間以上も待たなければならなかったのだけれど、そこを出発する少し前に、そのおっちゃんが話しかけてきて、この辺りは昔から風の強いところで、祭りの行列はいつも大変だった、というような話を、ニコニコとしながら話してくれて、オレもそういう話を聞くのが好きなので、質問しながら聞いていたのだが、まぁ、結果オーライという事かな。

その他にも、行列の中のあるグループの先頭の2人が、趣味の話に熱中してだんだん遅れるようになってきたので、速く進むように言ったら、露骨に嫌そうな顔をされて、その後は完全無視されたけど、スムースに進むようになったので、それで正解だったと思う。(そんなヤツとお友達になる気もないし)

その後、他の分隊と合流して、御旅所での祝詞や獅子舞、闘鶏楽など、結構な時間がかかったけど、5時前には飛騨総社に戻り、無事役目を終了する事ができた。

次にやるのは、何年後になるんだろうな。

以前、ランチに来られた若い女性のグループと話をしていた時、何の話からだったか忘れたが、「オレ、いくつに見える?」って訊いたら、「42歳」って言われて、なんか嬉しかったんだけれど、実際のところ、還暦を意識する歳になると、身体のあちこちに不具合が出てくるのは仕方がない事なんだろうな。

中でも一番痛切に感じるのは『老眼』ですね。

20代の初めの頃、40歳で新聞を読むのに老眼鏡をかけていた先輩から、「目がいいと早く老眼になるぞ」って、よく言われたものだが、視力検査ではいつも1.5か2.0だったオレも、老眼が始まるのが早かったし、速く進んだのだと思う。

だからスマートフォンを使うのも難儀で、以前 iPhone 4s を2年間使ったけど、その後はガラケーと iPad の2台持ち・・・・その iPad でも、拡大しないと見難いのだから大変です。

そんなわけで、前回の投稿から画像のサイズを大きくしたのだけれど、今回からは更に大きくしたので、老眼の人でも見やすくなったんじゃないかと・・・・

で、去年の12月に受けた市の検診で、前立腺癌に関して「要精密検査」という連絡が来たので、1月に精密検査を受けたのだが、今まで病院には全く縁が無く、点滴すら打った事のなかったオレにとって、人生初のCTと点滴、それにMRIの体験をした。

これであと経験してないのは入院だけだなぁ、なんて思っていたのだが、3月に検査の結果を訊きに行った時、問題はなさそうだけれど直接細胞を取り出して検査してみますか、と言われたので、お願いしたら、一晩入院する必要があると言われ、ついに人生初の入院を経験する事になるのかぁ、って思っていたわけです。

と同時に、ここで無入院記録も終わりかぁ、っていう気持ちもあったんですけどね。

で、ゴールデン ウィーク明けに、入院の準備をして病院に行き、最初に血液検査を受けたのだが、その結果を見た先生が、「これなら大丈夫でしょう、今日はもういいですよ。8月にもう一度検査しましょう。」って・・・・

結局、入院する事無く帰って来たわけだけれど、3月からゴールデン ウィークまでの、あの気持ちはなんだったんだろう。

でも、このまま人生が終わる時まで入院を経験する事無く過ごせたら、それは幸せな事なんだろうな、って思いますね。

以前、『ウォーターボーイズ』のDVDを見て「夏までに身体を引き締め直そう」って思っている、と書いたのだけれど、夏のプールシーズンまで2ヵ月となった5月の中旬・・・・始めましたよ。

インターネットで検索した中から、「これは効きそう」と思ったエクササイズを4つ、毎晩寝る前にやる事にした。

慣れるに従って、同じエクササイズをどんどんハードにしていく予定でいたのだが、インターネットで調べると、いろいろ効きそうなエクササイズが出てくるので、実際にやってみて効きそうなものと入れ替えながらやってみた。

どこまで効果があるのかは未知数だけれど、何とかプールに行く時期には間に合うんじゃないかと思ってやっていたわけ。

まぁ、こんな事をわざわざ公言したのも、そうする事で自分にプレッシャーをかけていたわけなんだけど・・・・

ふと思い出して探してみたら、23年前の夏、西伊豆の土肥へダイヴィングに行った時に、THE101のプール横のセンターテラスで撮った写真が出てきた。

そこに写っているのは、30代前半の自分の身体。

週に3日、赤坂のティップネスに通って、ウエイトトレーニングと水泳をしていた時期なので、きれいに腹筋が割れている。

実を言うと、その当時、この写真を見るまで、自分の腹筋が割れている事に気がつかなかったくらいなので、今考えると、それほど真剣にやっていたわけではなかったのかもしれない。

だから、その写真を見て、その頃の事を思いながら、イメージトレーニングをしていたわけですよ。

まぁ、何とかなるだろう、って。

もっとも、お客さんにはメチャメチャカロリーの高い料理を出しておいて、自分だけシェイプアップするのも、チョッと気が引けますがね。

で、その結果がどうなったかは、近日公開予定の、このブログの後編で見てもらう事にしましょう。

(そんなものは見たくない、という人はスルーして下さい)

毎年、ジャガイモが新物に替わると、水分が多すぎて美味くないので、水分が落ち着くまでニョッキを作るのを止めるのだけれど、それから少し遅れて、真赤なトマトが出回るようになると、入れ替わりに作り始めるのが、トマト入りカルボナーラ。

オレ自身、他所の店で見た事がないので、イタリアでも、ごく限られたところでしか作られていないのだと思う。

一般的なカルボナーラに比べても、味付けはシンプルそのもの。

でも、トマトの旨味が加わる事で、本当に美味くなる。

「普通のカルボナーラより好き」と言われる事が多いけど、オレ自身も、こっちの方がずっと好きです。

去年、料理の出張講習会をやった時も、これがすごく好評だったし。

真赤なトマトが出回る時期だけの『季節限定メニュー』なんだけれど、これを作り始めると、夏が近づいている事を実感します。

キリッと冷やした白ワインを合わせると最高ですよ。

うれしい再会ができた。

スポーツが大嫌いだったオレが、雑誌『ターザン』の取材を受けた事をきっかけに、スポーツにのめりこみ始めた事は、5年も前に『人生を変えた出来事』というタイトルの超長編ブログに書いたのだけれど、まず最初に始めたのが、ウェイトトレーニングと水泳だった。

ウェイトトレーニングに関しては、マシンを買って、自室でやっていたのだけれど、水泳はプールに行かない事には始まらないので、電話帳で三ノ宮から行きやすいスウィミングスクールをいくつか探し、実際に電話で問い合わせてみて、ここにしようと決めたのが『本山スポーツセンター』だった。

三ノ宮から阪神電車で青木まで行き、そこから10分ほど歩くと、本山スポーツセンターはあった。

1986年の秋に行き始めてから、1991年の6月に東京へ行くまで、4年半と少し、週1回の休みの日の夜はたいてい行っていたので、今考えると、本当に真面目に通ったよなぁ、って思う。

休みの日に風邪で熱を出した時も、夜、プールで泳いで来たら、次の朝には熱が引いていたし、イタリアから帰って来た時も、その足でプールに行って泳ぎ、時差ボケを直したし、当時は健康管理のためにプールに行っていたように思える。

で、その本山スポーツセンターのスウィミングスクールで、初期の水慣れから、クロール、バック、ブレストストローク、バタフライと、時間はかかったけれど、泳げるようになるのが楽しかったし、一緒に習っている仲間や、教えてもらうコーチとのフランクな雰囲気が、オレにはすごく合っていたんだと思う。

で、そのコーチには、センターの社員の人と、大学の水泳部員がアルバイトでやっている人がいたのだが、年齢が近い事もあって、水泳部員のコーチから指導を受ける事が多かった。

だから、そういう若いコーチに無理矢理お願いして、センターの水泳のVTRをダヴィングしてもらった事もあったし、そういう関係は良好だったと思う。

オレが東京へ行く事になり、その事は一応みんなには話してあったのだけれど、最後に行くときには、ちゃんとお礼と挨拶をしようと思っていたのに、最後の週に急な用事が入って行けなくなり、みんなに挨拶もできないまま東京へ行ってしまった事が、その後もずーっと心に引っ掛かっていた。

で、5月のある日、ディナーの予約の電話が入ったのだが、日時や内容など、一通り聞き終わったところで、そのお客さんからこう言われた。

「本山スポーツセンターで、アルバイトで水泳のコーチをやっていた者なんですけど・・・・」

オレは一瞬、頭が混乱したね・・・・オレがここで店をやっている事なんか、分かるはずがないんだから。

思わず「どうして分かったの?」って訊いたのだけれど、説明されて納得した。

高山に旅行する事になったので、どこで食事をしようかと探していて、ウチのウェブサイトを見た時に、オレの写真の横顔から、『あの』西野さんに間違いない、と思ったそうだ。

よく顔も名前も憶えていてくれたよなぁ、って感動しましたね。

予約の当日は、お土産を用意して待っていた・・・・で、26年ぶりの再会。

とにかく料理を食べてもらって、デザートも食べ終わったところで、昔の話に花を咲かせた。

まぁ、こういう時って、あぁ、そんな事もあったよなぁ、って話が結構出てくるもので、30年前に戻ったような時間を楽しむ事ができました。

最後に絵の前で記念撮影。

コーチ、本当にありがとうございました。

また来て下さいね。

ヨーロッパの食文化を、映画『スウィングガールズ』に出てきたセリフ風に言うと、こんなふうになる。

「ヨーロッパの食文化は2種類に分けられる。オリーヴ・ワイン文化と、バター・ビール文化だ。」

ところが、北のバター・ビール文化と、南のオリーヴ・ワイン文化の境目にある北イタリアは、その中間とも言うべき、バター・ワイン文化なんですよ。

だから、料理に合わせるには、基本的にワインをお勧めするけれど、バターを多用する料理なので、ビールを合わせるのも悪くないと思う。

ただし、こってりとした料理が多いので、濃厚なビールでないと負けてしまう。

なので、ウチでは『ブラウマイスター』の生をお出ししているわけなのだけれど、これは本当に美味いビールだと思います。

生ビールは、クラスに注ぐ事で商品になるわけですから、注ぎ方はもちろんの事、グラスの状態やサーヴァーのメンテナンスなど、気を遣う点が多いのだけれど、ウチではビールの劣化を防ぐため、樽ごとビールを冷やす、樽冷却式のビールサーヴァーを使っています。

この方式のサーヴァーは、現在では手に入らないそうで、きちんとメンテナンスをしてもらいながら、大切に使っているのですが、この前、ビールが通るホースを新しいものに取り換えてもらったら、なぜか泡の出方が変わってしまい、メンテナンス担当の人にいろいろやってもらったけれど、どうしても納得のいく泡にはならなかった。

先日、その担当の人が、廃棄されたサーヴァーの中から部品を探し出してきれいに磨き上げ、ウチのサーヴァーの部品と交換して、ホースを内径の小さいものに取り換えてくれたら、以前よりもきめの細かい、クリームのような泡が出るようになった。

本当にありがたい事です。

最高の状態のブラウマイスター〈生〉を、ぜひ料理に合わせて飲んでみて下さい。(カウンターで、生ハムやチーズをつまみに飲むのもいいですよ)

ただし、ビールの泡は油に弱いので、飲む前に唇の油を拭き取ることをお忘れなく!!

TAKAYAMA DE KANPAI

高山で乾杯~!

面白い企画なので、参加させてもらいました。

結構な数の店が参加されてますが、その中でもウチは、一番毛色の変わった店なんじゃないかと・・・・

まぁ、ウチの場合、乾杯しながら騒ぐ店ではないし、料理の見た目も素っ気ないし・・・・でも、そういう店が参加している方が、敢えてそういう店を選ぶ楽しさがあって面白いでしょう。

とにかく、楽しんでもらえればいいとは思っていたのだけれど、だれも投稿してくれなかったらどうしよう、と思っていた事も確か。

でも、3名の方が投稿してくださったので良かった。

ウチが紹介されたページは今後も残るそうなので、そちらも見てもらえればいいかと。

おかげ様で、『ラ フェニーチェ 12周年感謝パーティー』は、30名のお客さんに来て頂き、食べて飲んで頂いて、無事終える事ができました。

今年は、常連のお客さんと、世話になっている方に限って声をかけさせてもらったのだけれど、遠くは大分から、わざわざこのパーティーのために来て下さった方もあり、本当にありがたく思っています。

例によって、オレはひたすら料理を作っていたので、料理を出した後は、すべてお客さん任せなのですが、それでもキチンとパーティーが成り立ってしまうのが、ウチのお客さんのすごいところ。

改めて、ウチのお客さんのレヴェルの高さに感心してしまいました。

今回お出しした料理は、次の通りです。

生ハム、サラミ、コッパの盛り合わせ

魚介類のサラダ ニース風

グリーンアスパラのミラノ風

温野菜の焦がしバターソース

カポナータ

パルマ風リゾット

ホウレン草入りラザーニェのボローニャ風

スパゲッティ エトナ風ミートソース

手作りマカロニのソーセージ入りトマトソース

ペンネリガーテの4種チーズソース

スズキの岩塩包み焼き

タイのモンテカルロ風バターソース

オマールと魚介類のワイン蒸し

鶏の魔女風鉄板焼き

ローマ風サルティンボッカ

野菜サラダ トマトドレッシング

パンナコッタ

あと2品ほど用意していたのですが、もう食べられないと言われたので、ここでストップしました。

写真を撮っているヒマがなかったので、料理の画像はなし。

調理場から撮った写真も何枚かあったのだけれど、なぜかピントが合ってなくて、その中でもまともなのがコレ。

まぁ、雰囲気は分かると思いますが・・・・

今年は、例年に比べ、花をもってきて下さった方が少なかったけれど、その代わり、ワインや酒を持ってきて下さった方が多く、それはそれでうれしいものですね。

来年、13周年のパーティーができるように、また1年頑張ってやっていきたいと思っています。

13年目に入ったラ フェニーチェを、これからもよろしくお願いします。

8月の6日と7日は、毎年恒例の『しもいち通りの七夕まつり』・・・・残念な事に今年は、台風接近のため2日目が中止になり、6日だけの営業になりましたが、多くの方に来て頂き、本当に楽しくやらせてもらいました。

途中で急な雨に降られて「もう終わりか」と思ったのに、その後も途切れる事無くお客さんが来て下さった事は、本当にありがたかったですね。

ブラウマイスター、ワイン、スプマンテ、ランブルスコ、イタリアンカクテルetcと、他所では絶対に飲めないであろうものを取り揃えてやっているわけですが、毎年わざわざ、ブラウマイスターを飲みに来て下さる方も何人かみえるし、目の前でカクテルを作るのを喜んで見てくれるお客さんも多いので、年々、メニューが増えていますけどね。

今年はすぐ隣で、初参加の飛騨乃キッチンさんが営業されましたが(FBでは友達になっていたのに、お会いするのは初めてでしたが)、いろいろ話をしながら営業できて、楽しかったです。

飛騨乃キッチンさんは、9時前には完売されてましたが、ウチも土日だった去年よりは少なかったものの、予想以上に売れました。

もう1日やりたかったなぁ、というのが本当のところですが、相手が自然では仕方がない・・・・まぁ、1日楽しませてもらった事で、良しとしておきましょう。

中田酒店の中田祐一君が、営業中の画像をアップしてくれたので、シェアさせてもらいましたが、よく雰囲気がとらえられていますね。

https://www.facebook.com/nakadasaketen/posts/906658882818764

毎年ここでは、パーカにフットボールパンツを組合わせた、オレの定番スタイルでやっているのだけれど、夫妻で今回初めて覗きに来てくれた、ウチの常連で高名なミュージシャンの浦田恵司さん(日本のシンセサイザープログラミングの第一人者で、奥さんは歌手のAZAMIさん)に、「勝ちゃん、今日は面白いスタイルだね」と言われたので、「ミック ジャガーも、こんなスタイルでステージに立っていたでしょう」って答えたら、「確かに」って納得されていた。

毎年、この七夕が終わると、夏が半分終わったな、って思うのだけれど、今年は夏らしい事を、まだ何もやってない・・・・今度晴れたら、プールだな。

長くなったので、続きは「後編」で。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

2017年04月11日

いろいろあって 久しぶり編 その2

Ciao. spockです。

前回の投稿から、もう2ヶ月が経ってしまいましたが、前回の続きの『その2』を、なんとかまとめる事ができました・・・・例によって、長くなりましたが。

去年の後半から最近の事まで、Facebookに投稿したものを手直しして使ったところも結構あるので、これ見た事ある、って思われるかもしれませんが・・・・

やっと、最近の事まで書く事ができましたから、これからは、このブログとFacebookを同時進行で書いていきたいと思っています。

店の事をすべてひとりでやっている現状では、以前のような長い文章を書くのは難しいのですが、時々は、マニアックな超長い文章も書きたいと思うので、そういう時は、長い文章に付き合って下さい。

では、『いろいろあって 久しぶり編 その2』です。

《 3年ぶりの伊豆で 》

今から20年以上も前、スキューバ ダイヴィングにハマっていた事があり、時間が取れなくなって断念したのだけれど、一時はダイヴマスター(プロ)を目指していたほどのめり込んでいた。

忘れもしない94年の3月20日、富戸と伊豆海洋公園を潜るツアーに参加した時、一緒になったメンバーとすごく気が合って、それ以来、いつも一緒に潜りに行ったり、遊びにいったりしていたのだけれど、オレが東京を離れる直前には房総半島をめぐる旅行を企画してくれたり、高山へ遊びに来てくれたりと、今でも付き合いが続いている。

ちなみに、そのメンバーは全員、オレのことを普通に Spock と呼ぶ。

6月のある日、いつもみんなが集まる企画をしてくれるメンバーから、久しぶりに「タライ乗り競走」に出よう、というメールが来た。

タライ乗り競走、正式には『松川タライ乗り競走』は、毎年7月最初の日曜日に、伊東温泉の真ん中を流れる松川を、タライ船に乗って約400m下るレースで、個人戦、団体戦など、いくつかのカテゴリーに分かれて参加できるのだが、3年前に一度参加した事がある。

その時は、前日に伊東に集まって一晩泊り、翌日レースに参加するという予定だったのだけれど、その数日前になって、前日の夜にパーティーの予約が入ったため、当日の朝、出かける事になった。

結局、パーティーが終わってから2時間ほど寝て、3時過ぎに出発し、順調に河口湖大橋を過ぎたところまで行ったのだが、そこで道を1本間違えたらもとに戻れなくなり、頼りにしていた iPhone のナビアプリもリセットされてしまって使い物にならず、自分がどこにいるのか分からないまま、ひたすら伊豆方面に向かってクルマを走らせたが、当日合流する予定の、地元出身のメンバーに助けを求めて、何とか時間に間に合い、個人戦に参加して、完走(?)する事ができた。

そのあとは、久しぶりにみんなと食事をし、3時過ぎには帰途についたのだが、沼津市内を走っている時、東京で世話になった人が沼津に引っ越した事を思い出し、そこへ寄って話をしているうちに遅くなり、結局、高山へ帰り着いたのは、夜中の2時。

丸1日で、650kmを走破するという強行軍ではあったけど、本当に楽しかった。

前回の経験をふまえて、今回は道に迷う事無く行けるように、あらかじめ地図を頭に叩き込み、間違えやすいところもチェックして紙に書いておいて、3時半過ぎ、伊東へ向かって出発した。

途中で2~3回、少しだけ遠回りもしたけど、11時前に、何とか伊東駅に到着。

駅前の駐車場にクルマを停め、スタート地点の『いでゆ橋』に向かうと、みんなが待っていてくれた。

3年前に揃えた黒いTシャツに着替えると、ちょうどオレの名前が呼ばれ・・・・ギリギリ間に合った。

河原に下りていくと、仮装したグループや、浴衣姿の観光客、外人の参加者などでごった返している中、レースが行われていたが、1回のレースに5分程度はかかるので、待ち時間は結構長い。

今回グループで揃えたのは、アラレちゃんの帽子とメガネ・・・・あんまりオッサンに似合うとは思わないが、まぁいいか。

他のメンバーは、すでに団体戦に出た後だったが、結果は散々なものだったらしい。

偶然にも、その時の動画が Youtube にアップされていた。(一番手前のグループ)

で、いよいよ名前を呼ばれ、スタート台へ行く。

5人並んでスタートなのだが、オレは左から2番目・・・・左の方が流れが速そうなので、ちょうどいいかも。

直径1m弱、深さ30cmくらいのタライに乗るわけだが、胡坐をかいて、膝を前につけて乗るように言われる。

意外と不安定で、結構ひっくり返る人が多いのも分かるが、流れに乗ってしまえば、それなりに安定する事は、前回経験済み。

両手に、大きいしゃもじのような櫂を持って、スタートのピストルを待つ。

スタートと同時に、左側の女の子が流れに乗って飛び出し、オレより少し前を行っているのだが、その子が一生懸命掻いた水が、全部オレにかかった。

アッタマにきたんで、こいつだけは絶対に抜いてやる、と思いながら流れに乗って行ったら、いつの間にか先頭に出ていた。

ちょうど半分くらいまで行った時、川の中に何人もの人が立っていたのだが、どうもそのあたりは岩の多いエリアのようで、サポートのために立っているらしいのだけれど、そこへ近づいていっても、全く何もしない。

で、仕方がないので、流れに乗ったまま進んで行ったら、岩に乗り上げた・・・・おっちゃん、見てないで教えてよ。

タライに乗ったまま、押し出してもらってレースに復帰したけど、10秒くらいはロスしたかな。

でも、先頭を譲ることなく、1位でゴールし、1着の旗を受け取った。

その後、大会本部へ行って 参加賞をもらい、後はもらった入浴券で温泉に浸かってゆっくりしようか、と思っていたら、メンバーのひとりが、Spockの名前が出てるよ、って呼びに来た。

で、行ってみると、個人成績の2位のところに、オレの名前とタイムが出ていた。

1位との差は4秒・・・・岩に乗り上げていなければオレが1位だっただろうな、とは思ったけれど、これは仕方がない。

表彰式があるそうなので、全部のレースが終わるまで、待っていなければならないのだが、そういう時って、結構長く感じるものですよね。

で、待っていると、本部のテントが吹き飛ばされそうになるくらいの強風が吹き始め、その追い風で次々に好タイムが出始めたので、ヤバいなぁと思いながら見ていたら、最後の最後で、オレのタイム上回る人が出た。

結局、3位という結果で終わったわけだけれど、毎年参加している人が多い中でのこの結果は、上出来なんじゃないだろうか。

でも、いつかリベンジしないとね。

表彰式で、賞金と賞品を受け取ったけど、もらった賞金5000円は、ガソリン代の一部になったから、まぁ、それでよしとしよう。

参加賞に入っていた入浴券を持って、指定された『東海館』へ行くと、そこは昭和初期に建てられた木造建築の古い旅館で、時間の関係で小浴場に案内されたのだけれど、いかにも昔を感じさせる、味わいのある雰囲気の浴場だった。

で、その後は、3年前と同様に、伊東駅前の居酒屋に行き、食事をしながら、積もる話に花を咲かせ、来年も参加しようという事を決めて、駅前で解散した。

その後は、3年前を思い出しながら、国道414号線(ダイヴィングをやっていた頃、大瀬崎へ行く時に通った懐かしい道だ)を通って沼津市内へ入り、港大橋を渡って、『沼津みなとアートビル』へ行き、1階の和風カフェ『ねこや』へ入る。

名前の通り、この店には何匹もの猫がいて、猫好きの人にはたまらない店なんだけど、実はこのビルの中には、全部で20匹近い猫がいるのである。

で、優美子さんと、3年ぶりの再会。

優美子さんは、オレの大好きな画家で、スウェーデンのアトリエにまで遊びに行った事のある、中島由夫先生の絵を中心に扱うギャラリーをやってみえて、赤坂で働いていた時に本当に世話になったのだが、まるで親戚の叔母さんのようにオレのことをかわいがってくれた。

どうしようもないくらい落ち込んだ時、優美子さんに電話すると、「晩御飯を作って待っているから、いらっしゃい」と言ってくれて、中央林間駅近くの、そのギャラリーへ行って話をしていると、そのホンワカした雰囲気に、いつの間にか気持ちが落ち着く・・・・本当に何回も助けてもらった。

数年前、ずっと手伝っていた圭三さんと一緒に、ギャラリーごと沼津へ移転し、和風カフェの『ねこや』は、地元の人が集まる人気店になっているようだが、これも優美子さんの人柄のせいかな。

前回(3年前)は、沼津市内を走っている時に急に思いついて行ったので、お土産も持たずに行ったのだけれど、今回は谷松のこくせんを持って行った。

前回は話だけして帰ったのだが、今回は「朝早く起こしてあげるから、今夜は泊まっていきなさい」という言葉に甘える事にした。

この沼津みなとアートビルのすぐそばには、沼津港深海水族館があり、その一角には居酒屋やカフェなどが立ち並んでいて、その巨大な居酒屋で晩御飯をごちそうになったのだが、話のタネにという事で、深海魚のグリルを頼んでみた。

ハッキリ言って、特に美味いというわけではなく、ホントに『話のタネ』だったが、その他のものは美味かった。

優美子さんの部屋で休んでいると、1匹の猫がオレのそばに来て、じっとオレを見ている。

他の猫たちは、侵入者であるオレに全く興味を示さないのに、その猫だけ、なんでだろうと思っていると、優美子さんに「その子は中央林間から連れてきたの、覚えてるでしょう」と言われ、思い出した。

ある時、優美子さんと話しているうちに終電が出てしまい、その部屋に泊めてもらう事になったのだが、オレの布団を敷くと、優美子さんは友達のところへ泊まりに行って、その部屋にはオレと3匹の猫だけになり、夜中にその猫たちが布団の中に潜り込んできて、朝まで一緒に寝た猫のうちの1匹だというわけ。

ちゃんと仲間だと覚えているんだね。

翌朝、5時に起きて、屋上に上がってみると、富士山が大きく見えた。

少し霞んではいたけれど、やっぱり日本一の山だな。

朝食をもらって、6時過ぎに出発し、246-138-137-甲州街道とガンガン飛ばしながら高山へ向かったのだが、なんとか11時過ぎに到着・・・・昼の営業に間に合った。

今年の『タライ乗り競争』は7月2日で、ぜひまた参加したいと思っているのだが、その前日がウチの12周年感謝パーティーなので、行けるかどうか微妙なところなんだよなぁ・・・・

さて、どうなることやら・・・・

《 海に行きたい!! 》

考えてみると、2003年の夏に、伊豆の鄙びた海水浴場に行って以来、一度も海に行っていないので、「今年こそ店を1日休んで海に行こう」と思っていたのだけれど、いろいろ調べてみた結果、「北陸のハワイ」水島でシュノーケリングをする事に決めた。

そんな話を店に来た友人にしたら、水島ならオレも行きたい、と言うので、オッサンふたりで行くのもどうかとは思ったけれど、一緒に行く事になり、急遽アマゾンから簡易テントを取り寄せたり、シュノーケリングの機材を引っ張り出してきたりした。

ところが前日になって、友人から(文字通りの「家庭の事情」というヤツで)急に行けなくなったと言われた。

まぁ、仕方がないんで、ひとりで行こうかと、機材をバッグに詰めようとしたら、なんと、シュノーケルがバラバラに壊れた。

20年以上も前に買ったやつだから、素材の「経年劣化」なんだろうけど、これは「行くな」という天からのお告げなんだろうな、と思ったので、残念だけど行くのを諦めた。

当日、店は開けたのだけれど、夜、友人はわざわざ謝りに来てくれて、ワインを飲んで帰った。

いいヤツだな。(この友人とは、世界で活躍するテノール歌手、と言えば分かるでしょ)

《 マニアックなスウィムパンツ 》

水島行のフェリーは、8月いっぱい運航しているそうなので、なんとか行きたいと思っていたのだけれど、ありがたい事に予約が続いたため、行けそうにもなく・・・・でも、あんまりいい天気だったので、昼の休憩時間に、市民プールへ行ってきた。

3年ぶりだったけど、入場料は変わらず、250円!!

競泳用のビキニで人前に出るにはそれなりの覚悟がいるけど、その緊張感のおかげで、若い頃とあまり変わらない体形でいられるのだと思う。

まだ『ミカエルの菱形』もハッキリ見えるけど、歳をとった分、身体に丸みが出てきた事も確か・・・・引き締めないといけないな。

早速泳いでみたけど、久しぶりに泳ぐせいか、泳ぎ方を忘れているなぁ。

オレはブレストストローカー(平泳ぎ専門)なんだけど、以前は50メートルを、水中でのひと掻きひと蹴りの後、22ストロークで泳いでいたのに、水がキャッチできていない上、腹筋の使い方が悪いせいか、上下の動きのない、平面的な泳ぎになってしまって、効果的に水を蹴る事ができていないため、24ストロークに増えてしまった。

300m泳いだあたりで、ようやく感覚が少し戻ってきて、22ストロークに戻ったけど、なんかまだ納得できないなぁ・・・・

でも、そのあと仕事もあるので、後半はプールサイドに寝っ転がって、のんびりと過ごした。

プールから上がって更衣室へ向かう時、たまたま目が合ったスタッフの人と挨拶した事から、少し立ち話をしていると、その人がオレの穿いているパンツを指差して、「今はそんなのがあるんですねぇ」って言うと、さらに素材を確かめるように触ってみて、「これ、水球用でしょう。さっきプールサイドで見て気になっていたんだけど、水球やってたんですか?」って訊かれた。

オレが穿いていたのは、水中で掴まれても破れないように特殊コーティングされた、独特の光沢をもつ水球用パンツ(ウォーターポロパンツ、通称『ポロパン』)で、素材の性質上、水に入った時に水圧で緩む事がないので、その点を気に入って使っているわけなんだけれど、その事を話したら、水球をやっていたというその人は、「確かに」って納得してましたね。

(後で知人が教えてくれたのだが、このスタッフの人は、西小学校で着衣水泳の講師をしてみえるそうで、バルセロナ オリンピックの時、水球のナショナルチームで出場直前までいった(予選の最後で敗退した)というスゴイ人だそうだが、そんな人が、なぜ高山にいるのか不思議ではあるけれど、もし高山に深いプールがあったら、コーチとして子供たちに水球を教えてもらえるんだろうけどね。)

で、オレが気に入って穿いているこの『ポロパン』は、スポーツ用品メーカーのミズノが作っている、れっきとした競技用アイテムなのに、インターネット上で「フェティッシュアイテム」扱いされている事もあって、これを穿いてプールで泳ぐのには、ある種の勇気がいるみたいなのだけれど、オレは他人の目より自分の感覚を優先する人間なので、全く気にせずに穿いているわけです。

自分にとってベストのスウィムパンツを見つけて喜んでいたのだが、すごく残念な事に、ミズノがこのタイプ(RQ-632)の競泳用・水球用ビキニの製造中止を発表した。(その理由は、本来の用途ではない使い方をしている動画や画像が、インターネット上で多く見られるようになったからだと言われている。実を言うと、このポロパンは、そっち系のショップで見つけて買ったのだけれど、今後はミズノ製のものを扱う事はなさそうなので、もうそのショップで買う事はないだろう。)

あわてて、自分のサイズで残っていた最後の1枚を手に入れたので、今のところ全部で3枚持っているけど、ポロパンは、劣化しやすいポリウレタンでコーティングされているため、寿命があまり長くないらしく、少しでも寿命を伸ばすように扱わなければならないわけですよ。

もっとも、9年前に買ったポロパンは、今もまだ使える状態なので、意外と長く使えるのかもしれませんが・・・・

聞いた話では、密封袋に入れて空気を抜いた状態で保存するといいらしいのだが、どんなものなのか、やってみるかな。

《 定期演奏会、無事終了 》

おかげ様で、高山室内合奏団 第13回定期演奏会を無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

実のところ今年は、演奏会までにトラブルが続きました。

例年より選曲が遅れた事から始まり、ヴァイオリン独奏をお願いしていた村中さんに、腱鞘炎でドクターストップがかかったため、曲が変更になり、極めつけは、演奏会の2日前に指揮者の鴨宮さんが急遽入院し、前日夜のゲネプロ(総練習)にギリギリで退院するという、今考えても、よくできたよなぁ、って感心するくらいの綱渡り状態が続きました。

(画像は、ゲネプロと、当日朝のリハーサルのものです)

ヴァイオリンの人達。

低音域を支えるコントラバス。

指揮者の鴨宮さん。病み上がりで、結構しんどそう。

毎年参加してもらっている、木管楽器の人達。

岡山県から毎年来てくれる、ヴィオラの和田さん。

オレの前にヴィオラを弾いていた小淵さん。オレが借りて弾いていたのは、この画像のヴィオラ。

チェロの人達。

指揮者と、ステージマネージャーの打ち合わせ。

フルートとオーボエの人達。

本番直前の舞台袖。

また、毎年、8月最後の日曜日は、行事が重なるのですが、今年はそれが特に多く、クラシックの演奏会だけでも3つ重なったため、お客さんが分散してしまうという、あまりありがたくない状況でもありました。

そんな状況の中、例年より少なかったとはいえ、予想していたより多くのお客さんに来て頂けた事を、本当にありがたく思うとともに、例年以上に多数のアンケート用紙が返ってきて、多くのご意見を頂けた事は、団員一同、心から感謝致しております。

例年に比べて演奏時間が短くなり、物足りなく思われたのではないかと心配していたのですが、今までで一番良かった、と言って下さった方もおられた上、アンコール曲(ワーグナーの歌劇ローエングリン第2幕から エルザの大聖堂への行列)の演奏を、多くの方が喜んで下さったようで、ホッとしました。

プログラムのあいさつにも書いたように、今年の定期演奏会では、ベートーヴェンの交響曲第2番に挑戦します。

今年も8月最後の日曜日に定期演奏会がありますので、今から予定に入れておいて下さい。

お待ちしております。

高山室内合奏団 第14回定期演奏会

2017年8月27日(日) 飛騨芸術堂にて 14時開演 入場無料

予定演奏曲目

レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 組曲第3番

シンディング 古風な様式の組曲 作品10

ヴァイオリン独奏 村中 一夫

ベートーヴェン 交響曲第2番 ニ長調 作品36

《 高山でアメフトを 》

10月2日に、中山公園陸上競技場で行われた「富士通フロンティアーズ アメフト体験教室」を見てきました。

市内の小中学生を対象に、希望者を募って行われたようですが、参加希望者に、スポーツ少年団の団員が加わって、30人ほどでの開催になったとの事です。

社会人になってから、プライヴェートチームで一から教えてもらいながらアメフトをやったオレからすれば、子供のうちにこういう経験をできるのは、本当に羨ましい。

ただ、全く不可解なのは、その参加申込用紙を見た人以外には全く知らされていなかった事。

オレは、上仲剛司君が電話をくれたので知ったけど、高山市全体に告知されていれば、見に行く人も、もっと多かっただろうと思うし、少しでも多くの人に見に来てもらえるようにする事が、わざわざ来てくれたフロンティアーズの人達に対しての礼儀だと思うのだが・・・・

最後に応援グッズをもらいに行った時、プレイヤーやスタッフに「高山まで来て頂いて、本当にありがとうございます」と言って頭を下げてきたけど、今一つ吹っ切れない思いではありますね。

でも、30年以上も前から「高山にアメフトチームを作ってデンヴァーと交流したい」と言っては、みんなにスルーされていたオレからすれば、すごい進歩だと思います。

さて、その「高山にアメフトチームを作る」という話なのだけれど、夢物語ではなくなってきた。

ウチのお客さんに、日大フェニックスで日本一になり、現在は、本業の傍ら、大学でコーチをしている方がおられるのだが、近い将来、高山でアメフトを教えたいと言われた。

過去に、多くの高校生をアメフトの推薦で大学へ進学させた実績があり、当然そのための技術や経験、それにコネも持っておられるわけだし、高山を活性化させる方法なども、かなり考えておられる方なので、期待できると思っている。

その内容については、いずれ書く事になると思うので、詳細はその時に。

《 絵を1枚、店内に掛けました 》

冬のパリを描いた、荻須高徳のリトグラフで、バブルの頃に手に入れてからずっと持っていたのですが、イタリア料理の店にフランスの風景画を掛けるのもどうかと思って、掛けるのを躊躇していたわけです。

もっとも、オープンしてから3年位の間、『南フランス』というタイトルの絵を飾っていた事があって、その時は「南フランスと北イタリアは緯度的に同じようなところだから」と言い訳していたのだけれど、さすがにパリの風景画となるとねぇ・・・・

この前、あるお客さんにこの絵を見せたら、絶対飾った方がいいよ、と言われ、その言葉に背中を押されて掛けてみたのですが、これはこれで、結構いいんじゃないかと。

カウンターの横の壁にピッタリと納まったのを見て、ここに掛けるためにオレのところに来たんだ、と勝手に思ったりして・・・・

《 料理の道へ進むきっかけのひとつ 》

先日、ふと思いついて検索してみたら・・・・出てきたよ、『世界の料理ショー』

もう40年も前、オレが高校生の頃の平日(確か水曜日だったと思う)の昼間にやっていたので、祝日か学校が休みの時にしか見れなかったのだけれど、それでも4~5回は見たと思う。

グラハム カーが、かなり適当ながらも、いかにも楽しそうに料理をしているのを見た事が、オレが料理の道に進むきっかけのひとつになったのは間違いない。

もっとも、料理の事より、最初の小噺の事をしっかりと覚えていたりするんだけど。

調理師学校で教えていた時、『世界の料理ショー』のノリでやったら面白いだろうな、って思っていたのだけれど、今でも結構本気で、『世界の料理ショー』のノリで料理講習会をやってみたい、と思っている。

最後にお客さんを引っ張り込んで、一緒に食べながら感想を聞くなんて、すっごく楽しいと思うね。

《 コンサート 》

12月4日、さくらホールで行われた、『水口 聡 with オーケストラ アンサンブル金沢 テノールとストリングスの競演』は、本当にすごかった。

満席とは言えない入りだったのが、ちょっと残念だったけど、水口は「空席以外は満席だ」と言って客を笑わせていた。

オーケストラだけの演奏をはさみながら、9曲が歌われたのだけれど、水口はノリノリで、声を張り上げて高音を目いっぱい伸ばし、客席からだけではなく、オーケストラの団員からも拍手を受けていた。

弦楽器16人のアンサンブルで、指揮者なしの伴奏のため、少しずれた部分もあったけど、そんなのは些細な事で、最後まで本当に楽しませてもらった。

水口は、リハーサルの時まで、指揮者(過去に共演した事のある井上道義さん)が来るものだと思っていたそうなのだが、指揮者なしで合わせるのには、それなりに苦労したらしい。

終演後、楽屋へ行って、持って来たスプマンテを渡したら、今夜行ってもいいか、と言われたので、合奏団の練習が終わった9時半に、という事で話は決まった。

で、9時半に総勢6人が集まり、途中からオレも加わって、ワインを飲みながら、コンサートの事や音楽の事など、熱く語り合っているうちに、気がついたら12時近くになっていた。

自分の身近に、こういうすごい歌手がいる事や、楽しみを共有できる仲間がいる事は、本当に幸せだと思う。

《 クリスマス ファミリーコンサート 無事終了 》

おかげ様で、高山室内合奏団のクリスマス ファミリーコンサートは、多くの方々にご来場頂き、盛況のうちに無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

今年も例年と同様に、飛騨市民病院(非公開)、船津座、高山市民文化会館での3公演を行いましたが、高山、神岡公演ともに、準備していた席がいっぱいになり、特に高山では、立ち見の方が結構おられたので、休憩中に追加の椅子を用意しましたが、来て頂いた皆様には、本当に感謝しております

今年は、新しい曲を多く取り入れた事もあり、練習不足かな、と思っていたのですが、思っていた以上に上手くいったというか、結構弾けていたと思います。

また、いつも高山室内合奏団の演奏会で、ステージマネージャーとして取り仕切ってもらっている、伊藤健生さんに、歌手として『世の人忘るな』を歌ってもらいました。

いつも裏方なので、今回は一番目立つ役をやってもらったわけです。

高山公演では、毎年恒例の(株)なべしまさんの協賛による、出来立てポップコーンが大人気で、かなりの量を追加で作ってもらいました。

今年も司会をやりましたが、船津座では、なぜかマイクが使えず、声を張り上げて話していたら、結構かみましたが、2日目の高山公演では、マイクも使えたし、馴れた事もあってか、リラックスして、大部分をアドリブでやれたので、よかったのではないかと・・・・

このコンサートの事は、13日の中日新聞に取り上げられましたが、写真の右端に、オレが写ってました。

《 クリスマス 》

毎年、12月に入ると、世の中はクリスマス一色になるし、特にこの業界では、一大イヴェントと言ってもいいくらいの扱いになるわけだが、ウチはここ何年か、全く『クリスマス』には関係なく営業している。

もちろん、クリスマスメニューをやってほしいと言われれば、喜んでやらせてもらうし、薪ストーヴを焚いたり、中庭に電飾をつけたりして、雰囲気を盛り上げ、全力でサーヴィスしますよ。

でも、オレの方から「クリスマスメニューはどうですか?」とは言いたくない。

だって、仏教徒のオレがそんな事を言ったら、めちゃくちゃウソ臭いでしょ。

まぁね、客を集めるためには宗教の違いなんか構ってられない、というのが大多数の日本人の考え方なのかもしれないし、世の中とはそういうもの、と言ってしまえばそれまでなんだけど・・・・

でもオレは、やっぱり正直に生きたいですね。

《 発表会 》

2月26日、今年も新宮の教会で、ヴァイオリンの発表会がありました。

毎年の事とはいえ、やっぱり緊張しますね。

今年選んだ曲は、ヴィヴァルディのイ短調のコンチェルト。

毎年誰かがやる曲なので、敢えて避けていたんだけれど、先生に「ヴァイオリンをやる以上避けて通る事ができない曲でしょう」って言われて、まぁ確かにそうだなぁ、って納得したので、挑戦する事にしたわけです。

で、教本に載っている楽譜を見ながら練習していたのだけれど、参考にと思って、大好きなヴァイオリニスト、ヘンリク シェリングの演奏を聴いてみたところ、なんか違う・・・・フレージングだけでなく、音程も結構変わっている。

楽譜を無料でダウンロードできるサイト『ペトルッチ』で調べてみたところ、教本に載っている楽譜は、ヴィヴァルディのオリジナルに、かなり手を入れたものだと分かった。

おそらく、スズキメソッドあたりが、練習用に変えたものなんだろう。

そう分かったら、オリジナルでやろうと思い、先生に言うと、いつものように半ば呆れながら、「それはいいけど、これは難しいよ」って言われた。

一見、オリジナルの方が簡単そうに見えるのだが、4音、あるいは8音を、移弦しながら一弓でレガートで弾かなければならないところが結構あって、これをきれいに弾くのが難しい・・・・音が途切れたり、雑音が混じったりしやすいのだ。

教本に載っている楽譜は、そこを上手くごまかせるようにしてあるんだな。

でも、敢えてやってみようと決心して練習はしたものの、やっぱり手強いなぁ。

本来、速いテンポで弾くように書かれている曲なのだけれど、技術的に追いつかないので、ゆっくり目のテンポで弾くと、逆に粗が目立ちやすくなるところがあったりして、途方にくれたり・・・・

そんなこんなで、なんとか最後までたどりつけるようになり、本番では、多少のミスがあっても、最後まで弾ききれればいいかな、と開き直って構えていた。

本番当日の午前中にリハーサルをやったけど、まぁこんなものかな、といったところ。

完璧には程遠いけど、なんとか弾き通せるかな、と・・・・

本番は、午後1時からなんだけれど、少し早めに行ったら、もうみんな来ていた。

オレの出番は、後ろから3番目・・・・オレより上手い人の方が多いんだから、もっと前の方が気がラクなんだけど、なぜか毎年、最後の方なんだよね。

出番を待っているうちに、緊張感だけがどんどん高まっていくから・・・・

いよいよオレの出番。

ステージに上がって、まず、これから演奏するのがヴィヴァルディのオリジナル版で、教本に載っているのとは別のものである事を話すと、一部の人が興味を持ったみたい。

で、演奏を始める。

緊張していたせいか、いつもより速めのテンポで合図を出してしまい、ちょっとヤバイかな、と思いながら弾いていたのだけれど、やっぱり、指が追いつかずにとちったところが何ヶ所かあった。

曲の半分が過ぎ、最初のテーマが戻ってきたところで、急に伴奏と音が合わなくなった。

あれっ、違うところに入ってしまったかな、と思ったら、伴奏の細江さんが「ごめんなさい」って言って、伴奏を止めた。

後で聞いた話では、伴奏譜のページをめくっているヒマがない曲なので、全ページを開いて譜面台に置くはずだったのに、一箇所折りたたんだままになっていたそうだ。

どこから弾きなおそうか、って言ったら、最初からやりましょう、って言われて、結局、もう一度最初から弾く事になった。

1回目の方が上手くいったところも、2回目の方が上手くいったところもあったけど、なんとか最後まで弾き通す事ができたので、良しとしておこう。

聴きに来ていた人から「長く弾けてよかったね」って言われたけど、こっちはもう、大変なんですから。

発表会の後の反省会では、みんな、来年こそ練習してもっと上手く弾けるようにしたい、って言うんだけれど、なかなかそれができないんだよなぁ。

でも、目標は少し高めにして、それを超える事で上手くなるわけだから、やるしかないんですけどね。

オレには、いつか弾けるようになりたいと思っている曲があるんだけれど、それが超難曲で、いつだったか先生の前で少しだけ弾いたら、なにやってるの?、って言われてしまった。

全く曲として聴こえなかったみたい。

まぁ、少しずつ練習して、身体で憶えるしかないんですけどね。

それが、この曲。

まぁ、いつかは弾けるように、がんばりましょう。

《 ウォーターボーイズ 》

オレの大好きな映画『ウォーターボーイズ』・・・・突っ込みどころは結構あるけれど、「思い入れ」と「ノリ」と「勢い」で駆け抜ける潔さは、実にイイ!!

2月の終わりに、初回生産限定デジパック仕様のDVDがメチャメチャ安く売られているのを見つけて、思わずポチってしまったのだが、それが届いたので、ホールのスクリーンにプロジェクターで投影して大画面で観た。(確定申告でバタバタしているのにねぇ)

長期の合宿までして練習を重ねた出演者たちが、実際に観客の前で演技をして撮影された10分に及ぶ演技のシーン(下の動画の1:16:35から)は、何回観ても惹き込まれる。(下の動画は音が少し遅れるし、著作権絡みのせいか、一部の音声が消えている)

昔懐かしいベンチャーズの『ダイヤモンド ヘッド』に合わせての陸ダンスから始まり、『カルメン』前奏曲から、シルヴィー ヴァルタンの『あなたのとりこ』での水中でのフォーメイションシーンのスゴさもさる事ながら、みんなで出し合った意見をすべて取り入れて、陸上と水中の両方ではじけまくる、Only you~愛のしるし~学園天国、と続くあたり(1:20:57から)は、後のテレビドラマシリーズで、さらに高度なシンクロの技術を持ってしても超える事のできなかった、最高のパフォーマンスシーンだと思っているし、そのために張り巡らされた伏線には、ホント、感心してしまう。

(映画版、テレビドラマ版、テレビドラマ版2を見比べると、後のものほどシンクロ技術のレヴェルは高くなっているのだが、そこから受ける「感銘度」は、後のものほど低くなるのが皮肉ではある。)

マニアックな見方になるけれど、この映画でのボーイズのビキニの穿きこなし方は、競泳用といえばビキニしかなかった時代に水泳をやっていたオレの目から見ても、実に様になっていると思う。

実際のところ、本当に「泳げそう」に見えるのは、2サイズ以上小さめのものを尻の割れ目が少しだけ見えるくらいに穿く、というのがビキニ時代のスウィマーの一致する認識だと思うが、ボーイズが(サイズはともかく)そこをキチンとおさえた穿き方をしているのは、本当に解った人が指導したからだろうし、後のテレビドラマ版で使われたArenaのものよりシャープなフォルムの旧Speedo(現Mizuno)のビキニが使われているのもイイ!!

自分の目標の1つに「いつまでもビキニの似合う身体でいる事」というのがあるので、オレは今でもプールでは競泳用のビキニしか穿かないし、そのおかげで何とか体形を維持できていると思っているけれど、改めてこの映画を観た今、夏までに身体を引き締め直そう、って思っている。

と、Facebookに書いたら、それを読んだお客さんに言われた。

「あのボーイズの年齢設定って17才でしょ。40才も若い子に対抗意識を持つのってどうなの?」

大人気のなさでは誰にも負けない事は、よ~く分かっているんですけどね・・・・まぁ、ハードルは高くしておいた方が、下をくぐりりやすいですから・・・・

《 久しぶりにラザーニェを 》

ウチのお客さんを、飛騨地区の人と、それ以外の人に分けると、後者の方が多い事は分かっていたのだが、ここ2年ほどに関して言えば、ディナーを予約して来店されるお客さんの85%以上が飛騨地区以外の人なんです。

さらに言うなら、年に2回以上、予約を入れて下さる方も、飛騨地区以外の人が圧倒的に多く、岐阜、名古屋はもとより、東京、横浜、金沢、富山、大阪、神戸、広島などから、定期的に予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたく思うわけです。

まぁ、専門店なんていうのは、マニアックな、というか、ある程度解った人を対象にやっているわけですから、高山の人でウチに来てくれる人が限られるのは当然の事なんだけれど、ちょっと寂しい気もする。

でも、州ざき、角正、萬代へ普段から出入りしている人が高山にどれだけいるか、と考えると、まぁ、そんなものなんでしょうね。

先日、年に3~4回、名古屋から来て下さるお客さんが、誕生日に予約を入れて下さったのだが、ラザーニェをリクエストされたので、久しぶりに作った。

ラザーニェって、結構手間がかかるのだが、まずはホウレン草を練り込んだパスタを作るところから始める。

ミートソースには、ベシャメルソースを混ぜておき、重ねる時に、エメンタールと炒めたハムを載せる。

実を言うと、ラザーニェの出来を決めるのは、このソースの混ぜ方だったりする。

4段重ねたら、最後にベシャメルソースで覆って完成。

Lasagne verdi alla bolognese.

グリーン ラザーニェのボローニャ風

オーヴンから出したらすぐにお客さんのところへ持っていくので、焼き上がりの画像はナシ!!

あと3人前ほど残ってますよ。

例によって長くなりましたが、最後のラザーニェの話を書き終わったところで、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。

上にも書いた通り、これからはFacebookと同時進行で、ちょくちょく書いていこうと思っていますので、時々覗いてみて下さい。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

前回の投稿から、もう2ヶ月が経ってしまいましたが、前回の続きの『その2』を、なんとかまとめる事ができました・・・・例によって、長くなりましたが。

去年の後半から最近の事まで、Facebookに投稿したものを手直しして使ったところも結構あるので、これ見た事ある、って思われるかもしれませんが・・・・

やっと、最近の事まで書く事ができましたから、これからは、このブログとFacebookを同時進行で書いていきたいと思っています。

店の事をすべてひとりでやっている現状では、以前のような長い文章を書くのは難しいのですが、時々は、マニアックな超長い文章も書きたいと思うので、そういう時は、長い文章に付き合って下さい。

では、『いろいろあって 久しぶり編 その2』です。

《 3年ぶりの伊豆で 》

今から20年以上も前、スキューバ ダイヴィングにハマっていた事があり、時間が取れなくなって断念したのだけれど、一時はダイヴマスター(プロ)を目指していたほどのめり込んでいた。

忘れもしない94年の3月20日、富戸と伊豆海洋公園を潜るツアーに参加した時、一緒になったメンバーとすごく気が合って、それ以来、いつも一緒に潜りに行ったり、遊びにいったりしていたのだけれど、オレが東京を離れる直前には房総半島をめぐる旅行を企画してくれたり、高山へ遊びに来てくれたりと、今でも付き合いが続いている。

ちなみに、そのメンバーは全員、オレのことを普通に Spock と呼ぶ。

6月のある日、いつもみんなが集まる企画をしてくれるメンバーから、久しぶりに「タライ乗り競走」に出よう、というメールが来た。

タライ乗り競走、正式には『松川タライ乗り競走』は、毎年7月最初の日曜日に、伊東温泉の真ん中を流れる松川を、タライ船に乗って約400m下るレースで、個人戦、団体戦など、いくつかのカテゴリーに分かれて参加できるのだが、3年前に一度参加した事がある。

その時は、前日に伊東に集まって一晩泊り、翌日レースに参加するという予定だったのだけれど、その数日前になって、前日の夜にパーティーの予約が入ったため、当日の朝、出かける事になった。

結局、パーティーが終わってから2時間ほど寝て、3時過ぎに出発し、順調に河口湖大橋を過ぎたところまで行ったのだが、そこで道を1本間違えたらもとに戻れなくなり、頼りにしていた iPhone のナビアプリもリセットされてしまって使い物にならず、自分がどこにいるのか分からないまま、ひたすら伊豆方面に向かってクルマを走らせたが、当日合流する予定の、地元出身のメンバーに助けを求めて、何とか時間に間に合い、個人戦に参加して、完走(?)する事ができた。

そのあとは、久しぶりにみんなと食事をし、3時過ぎには帰途についたのだが、沼津市内を走っている時、東京で世話になった人が沼津に引っ越した事を思い出し、そこへ寄って話をしているうちに遅くなり、結局、高山へ帰り着いたのは、夜中の2時。

丸1日で、650kmを走破するという強行軍ではあったけど、本当に楽しかった。

前回の経験をふまえて、今回は道に迷う事無く行けるように、あらかじめ地図を頭に叩き込み、間違えやすいところもチェックして紙に書いておいて、3時半過ぎ、伊東へ向かって出発した。

途中で2~3回、少しだけ遠回りもしたけど、11時前に、何とか伊東駅に到着。

駅前の駐車場にクルマを停め、スタート地点の『いでゆ橋』に向かうと、みんなが待っていてくれた。

3年前に揃えた黒いTシャツに着替えると、ちょうどオレの名前が呼ばれ・・・・ギリギリ間に合った。

河原に下りていくと、仮装したグループや、浴衣姿の観光客、外人の参加者などでごった返している中、レースが行われていたが、1回のレースに5分程度はかかるので、待ち時間は結構長い。

今回グループで揃えたのは、アラレちゃんの帽子とメガネ・・・・あんまりオッサンに似合うとは思わないが、まぁいいか。

他のメンバーは、すでに団体戦に出た後だったが、結果は散々なものだったらしい。

偶然にも、その時の動画が Youtube にアップされていた。(一番手前のグループ)

で、いよいよ名前を呼ばれ、スタート台へ行く。

5人並んでスタートなのだが、オレは左から2番目・・・・左の方が流れが速そうなので、ちょうどいいかも。

直径1m弱、深さ30cmくらいのタライに乗るわけだが、胡坐をかいて、膝を前につけて乗るように言われる。

意外と不安定で、結構ひっくり返る人が多いのも分かるが、流れに乗ってしまえば、それなりに安定する事は、前回経験済み。

両手に、大きいしゃもじのような櫂を持って、スタートのピストルを待つ。

スタートと同時に、左側の女の子が流れに乗って飛び出し、オレより少し前を行っているのだが、その子が一生懸命掻いた水が、全部オレにかかった。

アッタマにきたんで、こいつだけは絶対に抜いてやる、と思いながら流れに乗って行ったら、いつの間にか先頭に出ていた。

ちょうど半分くらいまで行った時、川の中に何人もの人が立っていたのだが、どうもそのあたりは岩の多いエリアのようで、サポートのために立っているらしいのだけれど、そこへ近づいていっても、全く何もしない。

で、仕方がないので、流れに乗ったまま進んで行ったら、岩に乗り上げた・・・・おっちゃん、見てないで教えてよ。

タライに乗ったまま、押し出してもらってレースに復帰したけど、10秒くらいはロスしたかな。

でも、先頭を譲ることなく、1位でゴールし、1着の旗を受け取った。

その後、大会本部へ行って 参加賞をもらい、後はもらった入浴券で温泉に浸かってゆっくりしようか、と思っていたら、メンバーのひとりが、Spockの名前が出てるよ、って呼びに来た。

で、行ってみると、個人成績の2位のところに、オレの名前とタイムが出ていた。

1位との差は4秒・・・・岩に乗り上げていなければオレが1位だっただろうな、とは思ったけれど、これは仕方がない。

表彰式があるそうなので、全部のレースが終わるまで、待っていなければならないのだが、そういう時って、結構長く感じるものですよね。

で、待っていると、本部のテントが吹き飛ばされそうになるくらいの強風が吹き始め、その追い風で次々に好タイムが出始めたので、ヤバいなぁと思いながら見ていたら、最後の最後で、オレのタイム上回る人が出た。

結局、3位という結果で終わったわけだけれど、毎年参加している人が多い中でのこの結果は、上出来なんじゃないだろうか。

でも、いつかリベンジしないとね。

表彰式で、賞金と賞品を受け取ったけど、もらった賞金5000円は、ガソリン代の一部になったから、まぁ、それでよしとしよう。

参加賞に入っていた入浴券を持って、指定された『東海館』へ行くと、そこは昭和初期に建てられた木造建築の古い旅館で、時間の関係で小浴場に案内されたのだけれど、いかにも昔を感じさせる、味わいのある雰囲気の浴場だった。

で、その後は、3年前と同様に、伊東駅前の居酒屋に行き、食事をしながら、積もる話に花を咲かせ、来年も参加しようという事を決めて、駅前で解散した。

その後は、3年前を思い出しながら、国道414号線(ダイヴィングをやっていた頃、大瀬崎へ行く時に通った懐かしい道だ)を通って沼津市内へ入り、港大橋を渡って、『沼津みなとアートビル』へ行き、1階の和風カフェ『ねこや』へ入る。

名前の通り、この店には何匹もの猫がいて、猫好きの人にはたまらない店なんだけど、実はこのビルの中には、全部で20匹近い猫がいるのである。

で、優美子さんと、3年ぶりの再会。

優美子さんは、オレの大好きな画家で、スウェーデンのアトリエにまで遊びに行った事のある、中島由夫先生の絵を中心に扱うギャラリーをやってみえて、赤坂で働いていた時に本当に世話になったのだが、まるで親戚の叔母さんのようにオレのことをかわいがってくれた。

どうしようもないくらい落ち込んだ時、優美子さんに電話すると、「晩御飯を作って待っているから、いらっしゃい」と言ってくれて、中央林間駅近くの、そのギャラリーへ行って話をしていると、そのホンワカした雰囲気に、いつの間にか気持ちが落ち着く・・・・本当に何回も助けてもらった。

数年前、ずっと手伝っていた圭三さんと一緒に、ギャラリーごと沼津へ移転し、和風カフェの『ねこや』は、地元の人が集まる人気店になっているようだが、これも優美子さんの人柄のせいかな。

前回(3年前)は、沼津市内を走っている時に急に思いついて行ったので、お土産も持たずに行ったのだけれど、今回は谷松のこくせんを持って行った。

前回は話だけして帰ったのだが、今回は「朝早く起こしてあげるから、今夜は泊まっていきなさい」という言葉に甘える事にした。

この沼津みなとアートビルのすぐそばには、沼津港深海水族館があり、その一角には居酒屋やカフェなどが立ち並んでいて、その巨大な居酒屋で晩御飯をごちそうになったのだが、話のタネにという事で、深海魚のグリルを頼んでみた。

ハッキリ言って、特に美味いというわけではなく、ホントに『話のタネ』だったが、その他のものは美味かった。

優美子さんの部屋で休んでいると、1匹の猫がオレのそばに来て、じっとオレを見ている。

他の猫たちは、侵入者であるオレに全く興味を示さないのに、その猫だけ、なんでだろうと思っていると、優美子さんに「その子は中央林間から連れてきたの、覚えてるでしょう」と言われ、思い出した。

ある時、優美子さんと話しているうちに終電が出てしまい、その部屋に泊めてもらう事になったのだが、オレの布団を敷くと、優美子さんは友達のところへ泊まりに行って、その部屋にはオレと3匹の猫だけになり、夜中にその猫たちが布団の中に潜り込んできて、朝まで一緒に寝た猫のうちの1匹だというわけ。

ちゃんと仲間だと覚えているんだね。

翌朝、5時に起きて、屋上に上がってみると、富士山が大きく見えた。

少し霞んではいたけれど、やっぱり日本一の山だな。

朝食をもらって、6時過ぎに出発し、246-138-137-甲州街道とガンガン飛ばしながら高山へ向かったのだが、なんとか11時過ぎに到着・・・・昼の営業に間に合った。

今年の『タライ乗り競争』は7月2日で、ぜひまた参加したいと思っているのだが、その前日がウチの12周年感謝パーティーなので、行けるかどうか微妙なところなんだよなぁ・・・・

さて、どうなることやら・・・・

《 海に行きたい!! 》

考えてみると、2003年の夏に、伊豆の鄙びた海水浴場に行って以来、一度も海に行っていないので、「今年こそ店を1日休んで海に行こう」と思っていたのだけれど、いろいろ調べてみた結果、「北陸のハワイ」水島でシュノーケリングをする事に決めた。

そんな話を店に来た友人にしたら、水島ならオレも行きたい、と言うので、オッサンふたりで行くのもどうかとは思ったけれど、一緒に行く事になり、急遽アマゾンから簡易テントを取り寄せたり、シュノーケリングの機材を引っ張り出してきたりした。

ところが前日になって、友人から(文字通りの「家庭の事情」というヤツで)急に行けなくなったと言われた。

まぁ、仕方がないんで、ひとりで行こうかと、機材をバッグに詰めようとしたら、なんと、シュノーケルがバラバラに壊れた。

20年以上も前に買ったやつだから、素材の「経年劣化」なんだろうけど、これは「行くな」という天からのお告げなんだろうな、と思ったので、残念だけど行くのを諦めた。

当日、店は開けたのだけれど、夜、友人はわざわざ謝りに来てくれて、ワインを飲んで帰った。

いいヤツだな。(この友人とは、世界で活躍するテノール歌手、と言えば分かるでしょ)

《 マニアックなスウィムパンツ 》

水島行のフェリーは、8月いっぱい運航しているそうなので、なんとか行きたいと思っていたのだけれど、ありがたい事に予約が続いたため、行けそうにもなく・・・・でも、あんまりいい天気だったので、昼の休憩時間に、市民プールへ行ってきた。

3年ぶりだったけど、入場料は変わらず、250円!!

競泳用のビキニで人前に出るにはそれなりの覚悟がいるけど、その緊張感のおかげで、若い頃とあまり変わらない体形でいられるのだと思う。

まだ『ミカエルの菱形』もハッキリ見えるけど、歳をとった分、身体に丸みが出てきた事も確か・・・・引き締めないといけないな。

早速泳いでみたけど、久しぶりに泳ぐせいか、泳ぎ方を忘れているなぁ。

オレはブレストストローカー(平泳ぎ専門)なんだけど、以前は50メートルを、水中でのひと掻きひと蹴りの後、22ストロークで泳いでいたのに、水がキャッチできていない上、腹筋の使い方が悪いせいか、上下の動きのない、平面的な泳ぎになってしまって、効果的に水を蹴る事ができていないため、24ストロークに増えてしまった。

300m泳いだあたりで、ようやく感覚が少し戻ってきて、22ストロークに戻ったけど、なんかまだ納得できないなぁ・・・・

でも、そのあと仕事もあるので、後半はプールサイドに寝っ転がって、のんびりと過ごした。

プールから上がって更衣室へ向かう時、たまたま目が合ったスタッフの人と挨拶した事から、少し立ち話をしていると、その人がオレの穿いているパンツを指差して、「今はそんなのがあるんですねぇ」って言うと、さらに素材を確かめるように触ってみて、「これ、水球用でしょう。さっきプールサイドで見て気になっていたんだけど、水球やってたんですか?」って訊かれた。

オレが穿いていたのは、水中で掴まれても破れないように特殊コーティングされた、独特の光沢をもつ水球用パンツ(ウォーターポロパンツ、通称『ポロパン』)で、素材の性質上、水に入った時に水圧で緩む事がないので、その点を気に入って使っているわけなんだけれど、その事を話したら、水球をやっていたというその人は、「確かに」って納得してましたね。

(後で知人が教えてくれたのだが、このスタッフの人は、西小学校で着衣水泳の講師をしてみえるそうで、バルセロナ オリンピックの時、水球のナショナルチームで出場直前までいった(予選の最後で敗退した)というスゴイ人だそうだが、そんな人が、なぜ高山にいるのか不思議ではあるけれど、もし高山に深いプールがあったら、コーチとして子供たちに水球を教えてもらえるんだろうけどね。)

で、オレが気に入って穿いているこの『ポロパン』は、スポーツ用品メーカーのミズノが作っている、れっきとした競技用アイテムなのに、インターネット上で「フェティッシュアイテム」扱いされている事もあって、これを穿いてプールで泳ぐのには、ある種の勇気がいるみたいなのだけれど、オレは他人の目より自分の感覚を優先する人間なので、全く気にせずに穿いているわけです。

自分にとってベストのスウィムパンツを見つけて喜んでいたのだが、すごく残念な事に、ミズノがこのタイプ(RQ-632)の競泳用・水球用ビキニの製造中止を発表した。(その理由は、本来の用途ではない使い方をしている動画や画像が、インターネット上で多く見られるようになったからだと言われている。実を言うと、このポロパンは、そっち系のショップで見つけて買ったのだけれど、今後はミズノ製のものを扱う事はなさそうなので、もうそのショップで買う事はないだろう。)

あわてて、自分のサイズで残っていた最後の1枚を手に入れたので、今のところ全部で3枚持っているけど、ポロパンは、劣化しやすいポリウレタンでコーティングされているため、寿命があまり長くないらしく、少しでも寿命を伸ばすように扱わなければならないわけですよ。

もっとも、9年前に買ったポロパンは、今もまだ使える状態なので、意外と長く使えるのかもしれませんが・・・・

聞いた話では、密封袋に入れて空気を抜いた状態で保存するといいらしいのだが、どんなものなのか、やってみるかな。

《 定期演奏会、無事終了 》

おかげ様で、高山室内合奏団 第13回定期演奏会を無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

実のところ今年は、演奏会までにトラブルが続きました。

例年より選曲が遅れた事から始まり、ヴァイオリン独奏をお願いしていた村中さんに、腱鞘炎でドクターストップがかかったため、曲が変更になり、極めつけは、演奏会の2日前に指揮者の鴨宮さんが急遽入院し、前日夜のゲネプロ(総練習)にギリギリで退院するという、今考えても、よくできたよなぁ、って感心するくらいの綱渡り状態が続きました。

(画像は、ゲネプロと、当日朝のリハーサルのものです)

ヴァイオリンの人達。

低音域を支えるコントラバス。

指揮者の鴨宮さん。病み上がりで、結構しんどそう。

毎年参加してもらっている、木管楽器の人達。

岡山県から毎年来てくれる、ヴィオラの和田さん。

オレの前にヴィオラを弾いていた小淵さん。オレが借りて弾いていたのは、この画像のヴィオラ。

チェロの人達。

指揮者と、ステージマネージャーの打ち合わせ。

フルートとオーボエの人達。

本番直前の舞台袖。

また、毎年、8月最後の日曜日は、行事が重なるのですが、今年はそれが特に多く、クラシックの演奏会だけでも3つ重なったため、お客さんが分散してしまうという、あまりありがたくない状況でもありました。

そんな状況の中、例年より少なかったとはいえ、予想していたより多くのお客さんに来て頂けた事を、本当にありがたく思うとともに、例年以上に多数のアンケート用紙が返ってきて、多くのご意見を頂けた事は、団員一同、心から感謝致しております。

例年に比べて演奏時間が短くなり、物足りなく思われたのではないかと心配していたのですが、今までで一番良かった、と言って下さった方もおられた上、アンコール曲(ワーグナーの歌劇ローエングリン第2幕から エルザの大聖堂への行列)の演奏を、多くの方が喜んで下さったようで、ホッとしました。

プログラムのあいさつにも書いたように、今年の定期演奏会では、ベートーヴェンの交響曲第2番に挑戦します。

今年も8月最後の日曜日に定期演奏会がありますので、今から予定に入れておいて下さい。

お待ちしております。

高山室内合奏団 第14回定期演奏会

2017年8月27日(日) 飛騨芸術堂にて 14時開演 入場無料

予定演奏曲目

レスピーギ リュートのための古風な舞曲とアリア 組曲第3番

シンディング 古風な様式の組曲 作品10

ヴァイオリン独奏 村中 一夫

ベートーヴェン 交響曲第2番 ニ長調 作品36

《 高山でアメフトを 》

10月2日に、中山公園陸上競技場で行われた「富士通フロンティアーズ アメフト体験教室」を見てきました。

市内の小中学生を対象に、希望者を募って行われたようですが、参加希望者に、スポーツ少年団の団員が加わって、30人ほどでの開催になったとの事です。

社会人になってから、プライヴェートチームで一から教えてもらいながらアメフトをやったオレからすれば、子供のうちにこういう経験をできるのは、本当に羨ましい。

ただ、全く不可解なのは、その参加申込用紙を見た人以外には全く知らされていなかった事。

オレは、上仲剛司君が電話をくれたので知ったけど、高山市全体に告知されていれば、見に行く人も、もっと多かっただろうと思うし、少しでも多くの人に見に来てもらえるようにする事が、わざわざ来てくれたフロンティアーズの人達に対しての礼儀だと思うのだが・・・・

最後に応援グッズをもらいに行った時、プレイヤーやスタッフに「高山まで来て頂いて、本当にありがとうございます」と言って頭を下げてきたけど、今一つ吹っ切れない思いではありますね。

でも、30年以上も前から「高山にアメフトチームを作ってデンヴァーと交流したい」と言っては、みんなにスルーされていたオレからすれば、すごい進歩だと思います。

さて、その「高山にアメフトチームを作る」という話なのだけれど、夢物語ではなくなってきた。

ウチのお客さんに、日大フェニックスで日本一になり、現在は、本業の傍ら、大学でコーチをしている方がおられるのだが、近い将来、高山でアメフトを教えたいと言われた。

過去に、多くの高校生をアメフトの推薦で大学へ進学させた実績があり、当然そのための技術や経験、それにコネも持っておられるわけだし、高山を活性化させる方法なども、かなり考えておられる方なので、期待できると思っている。

その内容については、いずれ書く事になると思うので、詳細はその時に。

《 絵を1枚、店内に掛けました 》

冬のパリを描いた、荻須高徳のリトグラフで、バブルの頃に手に入れてからずっと持っていたのですが、イタリア料理の店にフランスの風景画を掛けるのもどうかと思って、掛けるのを躊躇していたわけです。

もっとも、オープンしてから3年位の間、『南フランス』というタイトルの絵を飾っていた事があって、その時は「南フランスと北イタリアは緯度的に同じようなところだから」と言い訳していたのだけれど、さすがにパリの風景画となるとねぇ・・・・

この前、あるお客さんにこの絵を見せたら、絶対飾った方がいいよ、と言われ、その言葉に背中を押されて掛けてみたのですが、これはこれで、結構いいんじゃないかと。

カウンターの横の壁にピッタリと納まったのを見て、ここに掛けるためにオレのところに来たんだ、と勝手に思ったりして・・・・

《 料理の道へ進むきっかけのひとつ 》

先日、ふと思いついて検索してみたら・・・・出てきたよ、『世界の料理ショー』

もう40年も前、オレが高校生の頃の平日(確か水曜日だったと思う)の昼間にやっていたので、祝日か学校が休みの時にしか見れなかったのだけれど、それでも4~5回は見たと思う。

グラハム カーが、かなり適当ながらも、いかにも楽しそうに料理をしているのを見た事が、オレが料理の道に進むきっかけのひとつになったのは間違いない。

もっとも、料理の事より、最初の小噺の事をしっかりと覚えていたりするんだけど。

調理師学校で教えていた時、『世界の料理ショー』のノリでやったら面白いだろうな、って思っていたのだけれど、今でも結構本気で、『世界の料理ショー』のノリで料理講習会をやってみたい、と思っている。

最後にお客さんを引っ張り込んで、一緒に食べながら感想を聞くなんて、すっごく楽しいと思うね。

《 コンサート 》

12月4日、さくらホールで行われた、『水口 聡 with オーケストラ アンサンブル金沢 テノールとストリングスの競演』は、本当にすごかった。

満席とは言えない入りだったのが、ちょっと残念だったけど、水口は「空席以外は満席だ」と言って客を笑わせていた。

オーケストラだけの演奏をはさみながら、9曲が歌われたのだけれど、水口はノリノリで、声を張り上げて高音を目いっぱい伸ばし、客席からだけではなく、オーケストラの団員からも拍手を受けていた。

弦楽器16人のアンサンブルで、指揮者なしの伴奏のため、少しずれた部分もあったけど、そんなのは些細な事で、最後まで本当に楽しませてもらった。

水口は、リハーサルの時まで、指揮者(過去に共演した事のある井上道義さん)が来るものだと思っていたそうなのだが、指揮者なしで合わせるのには、それなりに苦労したらしい。

終演後、楽屋へ行って、持って来たスプマンテを渡したら、今夜行ってもいいか、と言われたので、合奏団の練習が終わった9時半に、という事で話は決まった。

で、9時半に総勢6人が集まり、途中からオレも加わって、ワインを飲みながら、コンサートの事や音楽の事など、熱く語り合っているうちに、気がついたら12時近くになっていた。

自分の身近に、こういうすごい歌手がいる事や、楽しみを共有できる仲間がいる事は、本当に幸せだと思う。

《 クリスマス ファミリーコンサート 無事終了 》

おかげ様で、高山室内合奏団のクリスマス ファミリーコンサートは、多くの方々にご来場頂き、盛況のうちに無事終了する事ができました。

ありがとうございました。

今年も例年と同様に、飛騨市民病院(非公開)、船津座、高山市民文化会館での3公演を行いましたが、高山、神岡公演ともに、準備していた席がいっぱいになり、特に高山では、立ち見の方が結構おられたので、休憩中に追加の椅子を用意しましたが、来て頂いた皆様には、本当に感謝しております

今年は、新しい曲を多く取り入れた事もあり、練習不足かな、と思っていたのですが、思っていた以上に上手くいったというか、結構弾けていたと思います。

また、いつも高山室内合奏団の演奏会で、ステージマネージャーとして取り仕切ってもらっている、伊藤健生さんに、歌手として『世の人忘るな』を歌ってもらいました。

いつも裏方なので、今回は一番目立つ役をやってもらったわけです。

高山公演では、毎年恒例の(株)なべしまさんの協賛による、出来立てポップコーンが大人気で、かなりの量を追加で作ってもらいました。

今年も司会をやりましたが、船津座では、なぜかマイクが使えず、声を張り上げて話していたら、結構かみましたが、2日目の高山公演では、マイクも使えたし、馴れた事もあってか、リラックスして、大部分をアドリブでやれたので、よかったのではないかと・・・・

このコンサートの事は、13日の中日新聞に取り上げられましたが、写真の右端に、オレが写ってました。

《 クリスマス 》

毎年、12月に入ると、世の中はクリスマス一色になるし、特にこの業界では、一大イヴェントと言ってもいいくらいの扱いになるわけだが、ウチはここ何年か、全く『クリスマス』には関係なく営業している。

もちろん、クリスマスメニューをやってほしいと言われれば、喜んでやらせてもらうし、薪ストーヴを焚いたり、中庭に電飾をつけたりして、雰囲気を盛り上げ、全力でサーヴィスしますよ。

でも、オレの方から「クリスマスメニューはどうですか?」とは言いたくない。

だって、仏教徒のオレがそんな事を言ったら、めちゃくちゃウソ臭いでしょ。

まぁね、客を集めるためには宗教の違いなんか構ってられない、というのが大多数の日本人の考え方なのかもしれないし、世の中とはそういうもの、と言ってしまえばそれまでなんだけど・・・・

でもオレは、やっぱり正直に生きたいですね。

《 発表会 》

2月26日、今年も新宮の教会で、ヴァイオリンの発表会がありました。

毎年の事とはいえ、やっぱり緊張しますね。

今年選んだ曲は、ヴィヴァルディのイ短調のコンチェルト。

毎年誰かがやる曲なので、敢えて避けていたんだけれど、先生に「ヴァイオリンをやる以上避けて通る事ができない曲でしょう」って言われて、まぁ確かにそうだなぁ、って納得したので、挑戦する事にしたわけです。

で、教本に載っている楽譜を見ながら練習していたのだけれど、参考にと思って、大好きなヴァイオリニスト、ヘンリク シェリングの演奏を聴いてみたところ、なんか違う・・・・フレージングだけでなく、音程も結構変わっている。

楽譜を無料でダウンロードできるサイト『ペトルッチ』で調べてみたところ、教本に載っている楽譜は、ヴィヴァルディのオリジナルに、かなり手を入れたものだと分かった。

おそらく、スズキメソッドあたりが、練習用に変えたものなんだろう。

そう分かったら、オリジナルでやろうと思い、先生に言うと、いつものように半ば呆れながら、「それはいいけど、これは難しいよ」って言われた。

一見、オリジナルの方が簡単そうに見えるのだが、4音、あるいは8音を、移弦しながら一弓でレガートで弾かなければならないところが結構あって、これをきれいに弾くのが難しい・・・・音が途切れたり、雑音が混じったりしやすいのだ。

教本に載っている楽譜は、そこを上手くごまかせるようにしてあるんだな。

でも、敢えてやってみようと決心して練習はしたものの、やっぱり手強いなぁ。

本来、速いテンポで弾くように書かれている曲なのだけれど、技術的に追いつかないので、ゆっくり目のテンポで弾くと、逆に粗が目立ちやすくなるところがあったりして、途方にくれたり・・・・

そんなこんなで、なんとか最後までたどりつけるようになり、本番では、多少のミスがあっても、最後まで弾ききれればいいかな、と開き直って構えていた。

本番当日の午前中にリハーサルをやったけど、まぁこんなものかな、といったところ。

完璧には程遠いけど、なんとか弾き通せるかな、と・・・・

本番は、午後1時からなんだけれど、少し早めに行ったら、もうみんな来ていた。

オレの出番は、後ろから3番目・・・・オレより上手い人の方が多いんだから、もっと前の方が気がラクなんだけど、なぜか毎年、最後の方なんだよね。

出番を待っているうちに、緊張感だけがどんどん高まっていくから・・・・

いよいよオレの出番。

ステージに上がって、まず、これから演奏するのがヴィヴァルディのオリジナル版で、教本に載っているのとは別のものである事を話すと、一部の人が興味を持ったみたい。

で、演奏を始める。

緊張していたせいか、いつもより速めのテンポで合図を出してしまい、ちょっとヤバイかな、と思いながら弾いていたのだけれど、やっぱり、指が追いつかずにとちったところが何ヶ所かあった。

曲の半分が過ぎ、最初のテーマが戻ってきたところで、急に伴奏と音が合わなくなった。

あれっ、違うところに入ってしまったかな、と思ったら、伴奏の細江さんが「ごめんなさい」って言って、伴奏を止めた。

後で聞いた話では、伴奏譜のページをめくっているヒマがない曲なので、全ページを開いて譜面台に置くはずだったのに、一箇所折りたたんだままになっていたそうだ。

どこから弾きなおそうか、って言ったら、最初からやりましょう、って言われて、結局、もう一度最初から弾く事になった。

1回目の方が上手くいったところも、2回目の方が上手くいったところもあったけど、なんとか最後まで弾き通す事ができたので、良しとしておこう。

聴きに来ていた人から「長く弾けてよかったね」って言われたけど、こっちはもう、大変なんですから。

発表会の後の反省会では、みんな、来年こそ練習してもっと上手く弾けるようにしたい、って言うんだけれど、なかなかそれができないんだよなぁ。

でも、目標は少し高めにして、それを超える事で上手くなるわけだから、やるしかないんですけどね。

オレには、いつか弾けるようになりたいと思っている曲があるんだけれど、それが超難曲で、いつだったか先生の前で少しだけ弾いたら、なにやってるの?、って言われてしまった。

全く曲として聴こえなかったみたい。

まぁ、少しずつ練習して、身体で憶えるしかないんですけどね。

それが、この曲。

まぁ、いつかは弾けるように、がんばりましょう。

《 ウォーターボーイズ 》

オレの大好きな映画『ウォーターボーイズ』・・・・突っ込みどころは結構あるけれど、「思い入れ」と「ノリ」と「勢い」で駆け抜ける潔さは、実にイイ!!

2月の終わりに、初回生産限定デジパック仕様のDVDがメチャメチャ安く売られているのを見つけて、思わずポチってしまったのだが、それが届いたので、ホールのスクリーンにプロジェクターで投影して大画面で観た。(確定申告でバタバタしているのにねぇ)

長期の合宿までして練習を重ねた出演者たちが、実際に観客の前で演技をして撮影された10分に及ぶ演技のシーン(下の動画の1:16:35から)は、何回観ても惹き込まれる。(下の動画は音が少し遅れるし、著作権絡みのせいか、一部の音声が消えている)

昔懐かしいベンチャーズの『ダイヤモンド ヘッド』に合わせての陸ダンスから始まり、『カルメン』前奏曲から、シルヴィー ヴァルタンの『あなたのとりこ』での水中でのフォーメイションシーンのスゴさもさる事ながら、みんなで出し合った意見をすべて取り入れて、陸上と水中の両方ではじけまくる、Only you~愛のしるし~学園天国、と続くあたり(1:20:57から)は、後のテレビドラマシリーズで、さらに高度なシンクロの技術を持ってしても超える事のできなかった、最高のパフォーマンスシーンだと思っているし、そのために張り巡らされた伏線には、ホント、感心してしまう。

(映画版、テレビドラマ版、テレビドラマ版2を見比べると、後のものほどシンクロ技術のレヴェルは高くなっているのだが、そこから受ける「感銘度」は、後のものほど低くなるのが皮肉ではある。)

マニアックな見方になるけれど、この映画でのボーイズのビキニの穿きこなし方は、競泳用といえばビキニしかなかった時代に水泳をやっていたオレの目から見ても、実に様になっていると思う。

実際のところ、本当に「泳げそう」に見えるのは、2サイズ以上小さめのものを尻の割れ目が少しだけ見えるくらいに穿く、というのがビキニ時代のスウィマーの一致する認識だと思うが、ボーイズが(サイズはともかく)そこをキチンとおさえた穿き方をしているのは、本当に解った人が指導したからだろうし、後のテレビドラマ版で使われたArenaのものよりシャープなフォルムの旧Speedo(現Mizuno)のビキニが使われているのもイイ!!

自分の目標の1つに「いつまでもビキニの似合う身体でいる事」というのがあるので、オレは今でもプールでは競泳用のビキニしか穿かないし、そのおかげで何とか体形を維持できていると思っているけれど、改めてこの映画を観た今、夏までに身体を引き締め直そう、って思っている。

と、Facebookに書いたら、それを読んだお客さんに言われた。

「あのボーイズの年齢設定って17才でしょ。40才も若い子に対抗意識を持つのってどうなの?」

大人気のなさでは誰にも負けない事は、よ~く分かっているんですけどね・・・・まぁ、ハードルは高くしておいた方が、下をくぐりりやすいですから・・・・

《 久しぶりにラザーニェを 》

ウチのお客さんを、飛騨地区の人と、それ以外の人に分けると、後者の方が多い事は分かっていたのだが、ここ2年ほどに関して言えば、ディナーを予約して来店されるお客さんの85%以上が飛騨地区以外の人なんです。

さらに言うなら、年に2回以上、予約を入れて下さる方も、飛騨地区以外の人が圧倒的に多く、岐阜、名古屋はもとより、東京、横浜、金沢、富山、大阪、神戸、広島などから、定期的に予約を入れて下さる方がおられる事を、本当にありがたく思うわけです。

まぁ、専門店なんていうのは、マニアックな、というか、ある程度解った人を対象にやっているわけですから、高山の人でウチに来てくれる人が限られるのは当然の事なんだけれど、ちょっと寂しい気もする。

でも、州ざき、角正、萬代へ普段から出入りしている人が高山にどれだけいるか、と考えると、まぁ、そんなものなんでしょうね。

先日、年に3~4回、名古屋から来て下さるお客さんが、誕生日に予約を入れて下さったのだが、ラザーニェをリクエストされたので、久しぶりに作った。

ラザーニェって、結構手間がかかるのだが、まずはホウレン草を練り込んだパスタを作るところから始める。

ミートソースには、ベシャメルソースを混ぜておき、重ねる時に、エメンタールと炒めたハムを載せる。

実を言うと、ラザーニェの出来を決めるのは、このソースの混ぜ方だったりする。

4段重ねたら、最後にベシャメルソースで覆って完成。

Lasagne verdi alla bolognese.

グリーン ラザーニェのボローニャ風

オーヴンから出したらすぐにお客さんのところへ持っていくので、焼き上がりの画像はナシ!!

あと3人前ほど残ってますよ。

例によって長くなりましたが、最後のラザーニェの話を書き終わったところで、久しぶりに、「書いたなぁ」って気がしました。

上にも書いた通り、これからはFacebookと同時進行で、ちょくちょく書いていこうと思っていますので、時々覗いてみて下さい。

では、また。

Ciao. Arrivederci!!

2017年02月06日

いろいろあって 久しぶり編 その1

Ciao. spockです。

久しぶりの投稿なんですが、今、見てみたら、9ヵ月半も更新してなかった・・・・決して、忘れていたわけではないんですが。

その間、覗いて下さった方々、ありがとうございます。

今は、店の事をすべて1人でやっているので、以前のように、思う存分長い文章を書くのは、かなり難しい状態で、Facebook にちょこっと書いてごまかしている状態なんですが、書きたいと思う事が溜まってきたので、思いついた勢いで書いてみようと思います。

中には、Facebook に書いた事と重複するところもありますが・・・・

とにかく、長編になるので、2回に分けてアップします。

ではまず、前回書いた、『こだまーれ 2016』のオープニングセレモニーの話から始めましょうか。

オープニングセレモニーは、4月24日の午後1時半の開演だったのですが、文化会館大ホールでのリハーサルは、その前々日と前日の夜、それに当日の昼前の3回という事で、予約が入っていなかったので、ホールに慣れるため、すべて参加しました。

それと、春慶塗の楽器がどこまで鳴るか、という事を実際に試してみたかったというのもありましたが。

文化会館の大ホールで演奏するのは初めての事で、どんな響きになるのかは、実際にやってみるまで分からなかったのですが、ホームグラウンドである『飛騨芸術堂』に比べて、ホール自体の容積が大きく、ステージ上に反響版がないため、客席に十分な音量が届くのかが問題になるわけです。

まぁ、結果としては、客席の後ろの方まで、ちゃんと音は届いていたそうですが、ごく控えめにPAを併用する事になりました。

最初のリハーサルに行った時、ホールに入ると、一面のスモークで、ホールの中が霞んでいるのに驚いた。

演出のため、という事だったけど、そこまでやる事が必要なんですかねぇ。

ステージに上がり、配置を決めるところから始まったのだけれど、これがまた厄介なんですよね。

いわゆる『多目的ホール』の場合、その構造から、ステージ上で発された音の大部分が、ステージの上と横に逃げてしまうため、少しでも多くの音が客席に届く位置を見つけなければならないわけです。

今回は、ステージの後ろの方の頭上に、発光版が4枚吊り下げられていたので、その前に並ぶ形で配置が決まりました。

スモークが充満する客席

演奏する曲は、

モーツァルト アイネ クライネ ナハトムジーク 第1楽章

ワーグナー 歌劇 ローエングリン 第2幕から エルザの大聖堂への行列

ハルヴォルシェン ヴァイオリンとヴィオラのためのパッサカリア

シベリウス アンダンテ フェスティーヴォ

の4曲で、ハルヴォルシェンの曲は、ヴァイオリニストの村中 一夫さんと、元団員でヴィオラの専門家である、小瀬 直統さんのデュオによる演奏。

過去に何回も演奏している曲ばかりなので、楽器ごとのバランスや、ホール内での響きを確認する方が重要な目的、といった感じでしたが、やはり、いつもとは違う感触でしたね。

でも、2日に亘るリハーサルで、結構響くようになったと思いました。

喉の弱い人は、スモークに咳き込みながらのリハーサルで大変でしたが、2日目からはマスクが用意されました。

で、いよいよ当日。

集合時間より早めに行ったのだけれど、もう、みんな集まって、指慣らしや楽譜のチェックをしていた・・・・気合が入っているな。

楽器の調整のために、府中市から駆け付けてくれたドンマイヤーさんも、調整に余念がない。

前日から、合奏団のメンバーの楽器も調整してもらったのだが、オレはヴィオラだけでなく、ヴァイオリンの調整もしてもらえた。

デュオの演奏をする、村中さんと小瀬君も、楽屋で練習中。

リハーサルの時間が来て、ステージの席に着く。

元団員の平塚さんも、今回の演奏に参加する事になり、久しぶりに一緒に演奏する。

配られたオープニングセレモニーのプログラムを見ると、春慶楽器には、それぞれ名前が付けられているとの事・・・・全然知らんかったわ。

でも、その名前が、作曲家の名前とオペラのタイトルをごちゃまぜにしたのは、いかがなものかと・・・・

iPad で写真を撮っていたら、すぐ隣のチェロの広田さんが、オレを撮ってくれた。

春慶塗のヴィオラは、小瀬君に渡したので、ここで弾いているのは自分の楽器。

リハーサルの間、ずっと春慶楽器を弾いていたのに、いきなり自分の楽器に戻ったら、少し小さい分、高めに音程を取ってしまい、感覚が戻るまで、ちょっと苦労しましたね。

でも、腕の長い自分には、大きいサイズのヴィオラが合っている事が分かったのは収穫でした。

最終リハーサルが始まり、アイネ クライネ ナハトムジークを弾き始めたのだけれど、前日までとは打って変わって、全然音が出ていない。

特に緊張しているわけではないのだけれど、自分自身も含めて、なんか萎縮している感じ。

とにかく、全曲通して弾いたら、最後のアンダンテ フェスティーヴォのあたりで、やっといつもの調子になったかな。

このアンダンテ フェスティーヴォの最後に加わるティンパニは、いつも演奏に参加してもらっている、高山市民吹奏楽団の小林さんにお願いしていたのだけれど、クレッシェンドして最強打になるトレモロが、客席ではあまり聴こえないという指摘があった。

それで、ヴァイオリンの後ろから、横へ移動したところ、聴こえるようになったとの事。

ステージ上の位置決めって、本当に重要だな、と改めて思った次第。

あとは、本番まで、しばし休憩。

その間も、ドンマイヤーさんは、団員の楽器の調整をしてくれました。

で、いよいよ本番。

ステージまでの通路で時間調整。

少し緊張してる、

と思ったけど・・・・そうでもないみたい。

ステージに上がって席に着き、静かに待っていると、幕の向こう側で、セレモニーが進んで行く。

そして、いよいよ幕が開き、アイネ クライネ ナハトムジークの演奏を始める。

たいていの場合、最初の曲の演奏は、幾分手探りというか、醒めた状態で演奏する事が多いのだけれど、この時もそんな感じ。

それなりの拍手をもらって、2曲目の「エルザの大聖堂への行列」に入る。

この曲は、弾いていて気持ちのいいところが結構あるので、だんだんノッてくるんですよね。

まぁ、ワーグナーの曲なんていうのは、ある種の「自己陶酔」がなければ成り立たないようなところがあるので、それでいいんじゃないかと思いますけどね。

後から聞いた話では、お客さんからの反応が一番良かったのが、この曲だったそうです。

続いてのハルヴォルシェンの『パッサカリア』は、殆どの人が初めて聴く曲だと思うし、あまり取っ付きやすい曲でもないのだけれど、変奏曲という事もあって、段々と引き込まれていくんですよね。

技術的にも難しい曲で、オレも挑戦してみたけど、第4変奏で挫折してしまったのだが、さすがに村中さんと小瀬君は、まったく危なげなく、全曲を弾ききった。

その上で、春慶楽器が、ちゃんとホールの一番端まで通る音を出せる事を証明してみせたわけです。

最後は、シベリウスの『アンダンテ フェスティーヴォ』

こういう式典で演奏するには、打って付けの曲ですね。

過去に何回も演奏している事もあって、合奏団のメンバーも、のびのびと弾いていたと思うし、弾き終えた後の達成感も、結構ありましたね。

今回初めて、文化会館の大ホールで演奏したわけだけれど、いい経験になりました。

これからも、機会があれば、いろいろなところで演奏していきたいですね。

高山市制施行80周年記念「高山祭屋臺からくり競演」

布袋台が、初めて安川通りを越えて上町へ入った、記念すべき出来事ですね。

オレ自身の興味は、4台のからくり屋台が揃う事より、布袋台が上町を通るところにありました。

で、中橋を渡った後、上一之町を下って蔵に向かうところを、布袋台に付いて移動しながらVTRに収めたのですが、その一部を You Tube にアップしました。

こういう事が、次はいつあるか分かりませんから、結構貴重なVTRなんじゃないかと思っています。

今年もGWに、全屋台の曳き揃えがあるそうですが、今から楽しみですね。

Musica Libera Ⅵ

5年前に始まった Musica Libera も、今回で6回目。

第1回から、楽器経験の一番短い(要するに、一番下手な)演奏者として参加していたのだけれど、段々レヴェルの高い参加者が増えてきたので、今回は参加しなくてもいいかな、と思っていたら、いつの間にかチラシに名前が載っていた・・・・

とりあえず練習中の、ベートーヴェンの『ト調のメヌエット』を弾く事にして、演奏会のための練習を始めたけれど、付焼き刃的演奏になる事は仕方ないか。

毎回、「恥をかくほど上手くなる」という言葉を信じて、恥をかきに行っているようなものだけれど、さて今回はどうなるやら・・・・

たまたま、当日の朝にヴァイオリンのレッスンがあったので、とにかく聴けるように、という事で、先生にいくつかのポイントを集中的に手直ししてもらったのだけれど・・・・実際に本番ではきちんと弾けたのか、自分では分かりません。

ステージに上がって弾き始めたら、こんなふうに演奏しようなんて考えているヒマもなく、それまでの練習で身体が覚えた事がそのまま出てしまうだけなんですよね。

先生がわざわざ聴きに来て下さった事も、余計に緊張感を高める事になったのだけれど、弓が飛び跳ねてしまう事もなかったし、自分の出した音がホールの残響として聴こえてきたので、しっかりとした音が出せたのだと思う。

そういう意味では、少しは進歩したのではないか思います。

毎回恥をかきにいっているようなものだ、と上に書いたけど、700年も前に、兼好法師が『徒然草』の第150段に書いた事を、オレは信じたいですね。

ちなみに、それを現代語訳したのがコレ。

これから芸事を身につけようとする人は、とかく「ヘタクソなうちは誰にも見せたくない。こっそり練習して、ある程度見られるようになってから披露するのがカッコいい」と言うものだけど、そういうことを言っている人が最終的にモノになった例はひとつもない。

まだ未熟で下手な頃から、経験が長く上手な人たちに混ざり、バカにされようと笑われようと、恥ずかしがらないで気にしないで、才能がなかったとしても立ち止まらず、踏み外すこともなく年を送っていけば、最終的に、その道の極みを嗜まなかった人よりも上の立ち場になれるし、人望も備わって、多くの人に尊敬され、天下一の名声も得られるようになるものだ。

”神レベル”に上手いと言われている人でも、最初は未熟だという評価を受けてきたのだし、そのパフォーマンスには欠陥があったりもした。それでも、道の掟に従い、これを重んじて真剣にやった人が、その道のプロとして、様々な人の先生となってきたのだ。この事は、どの分野でも変わらない話だ。

大きいヴィオラがやってきた!!

実を言うと、今まで使っていたヴィオラは、オレの前に合奏団でヴィオラを弾いていた小淵さんから借りていたのだけれど、オレより小さい人なので、そのヴィオラも小さめの、390mmのものだった。

ヴィオラという楽器は、その大きさにかなり無理がある楽器で、音域から考えると、もっと大きくなければならないのに、それでは肩に乗せて弾けないので、無理やり今の大きさになったわけです。

だから、ヴァイオリンの胴長が355mmくらいと決まっているのに対し、ヴィオラは決まったサイズがなくて、380~420mmまであるサイズ(海外には、さらに大きいものもある)の中から、扱いやすいサイズのもの、あるいは、自分が扱える中で(低音がよく出るように)一番大きいサイズのもの、という選び方をされるんですね。

この前弾いた春慶塗のヴィオラは、415mmという大き目のものだったのだけれど、腕が長いせいもあってか、すごく弾きやすかったし、音程も取りやすく思えたわけです。